|

前看到这样一个话题:为什么很多精神科医生对抑郁青少年人群有很大的无力感?有一个高赞回答是这样说的:你去精神科门诊待一上午你就知道了。

- 你会看到,孩子正在插卡,父母在旁边说:“你插卡啊。”

- 机器显示读卡成功,父母在旁边说:“你把卡拿出来啊。”

- 卡没放正(对读卡没影响),父母在旁边说:“你把卡放正。”

“收据你折它干嘛?”“衣服帽子放正。”“都说了要放正,你怎么不放正?”这些听着就让人窒息的话,现场的家长对孩子的每个动作,都会讲好几遍,毫不夸张。而这样的家庭,我待一会就看到了4个……

无外乎有人会说,孩子出现问题的家庭大都有这个特征——大事看不清,小事叨不停。很小一件事就能发酵很久,让人内耗到精疲力尽。其实,养好孩子真的需要父母学会“闭嘴”。一个身心健康的孩子,也不是父母“叨”出来的,而是在理解与尊重的滋养中成长出来的。当然,也有父母会觉得:“孩子做错了,我怎么可以不说呢?”“我就是急性子的人,忍不住怎么办?”这是因为在父母学会闭嘴背后,我们真正需要做到的是3种放下。

无外乎有人会说,孩子出现问题的家庭大都有这个特征——大事看不清,小事叨不停。很小一件事就能发酵很久,让人内耗到精疲力尽。其实,养好孩子真的需要父母学会“闭嘴”。一个身心健康的孩子,也不是父母“叨”出来的,而是在理解与尊重的滋养中成长出来的。当然,也有父母会觉得:“孩子做错了,我怎么可以不说呢?”“我就是急性子的人,忍不住怎么办?”这是因为在父母学会闭嘴背后,我们真正需要做到的是3种放下。

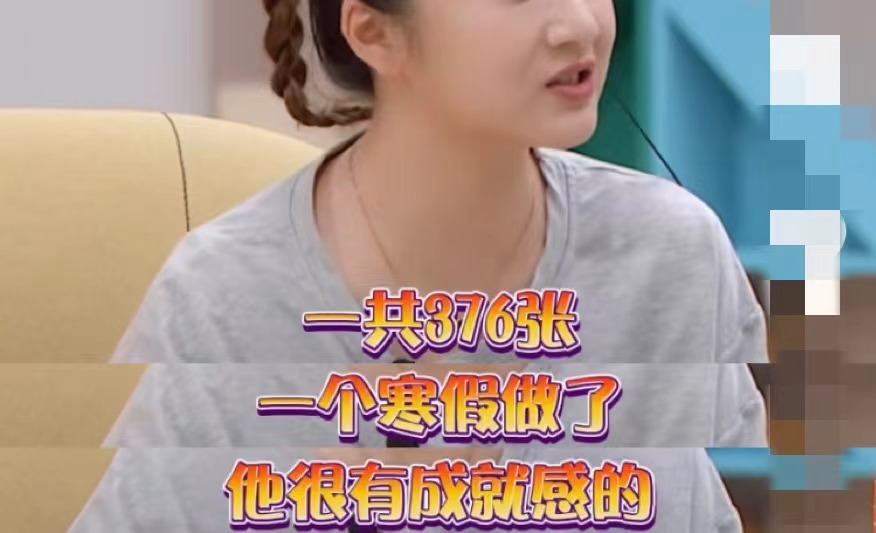

焦虑时闭嘴,放下不安很多时候,我们常常用语言向孩子传递焦虑,而不自知。之前看综艺《亲爱的小课桌》,凯凯妈妈总是喜欢说孩子哪里做得不够好、不如其他小朋友。“我怕他嘚瑟,他现在已经在我肩膀上了,再夸要上天了。”她要求孩子一个寒假做完376张试卷。

还反复向孩子灌输:“人生有两种,一种是小时候享福,长大吃苦;一种就是你选择现在学会坚强,强忍抗压,你长大以后一定才是快乐的。”是啊,我们父母总是认为:不能让孩子太飘,不然骄兵必败;吃得苦中苦,方为人上人。

还反复向孩子灌输:“人生有两种,一种是小时候享福,长大吃苦;一种就是你选择现在学会坚强,强忍抗压,你长大以后一定才是快乐的。”是啊,我们父母总是认为:不能让孩子太飘,不然骄兵必败;吃得苦中苦,方为人上人。

于是,当孩子犯错时,我们总会想方设法让孩子“长记性”。 当孩子不想写作业时,我们陪他熬夜、守着他把作业完成。 - 因为“别人都巴不得你偷懒、不进步,只有父母才会真心实意地为你想。”

对比身边整个假期不让孩子玩一天的家长,凯凯妈觉得:“我真的不算特别严的家长。”因为她还会偶尔带孩子出去玩一玩、逛逛街。但“书店里的试卷卖得都缺货了,其他孩子都在卷。”万一自己“慈母多败儿”,毁了孩子成长的黄金期,怎么办?

在这样的考虑下,不止是凯凯妈,我们有不少父母都有教育焦虑,一致认为教育孩子一定要严格。有的父母甚至觉得:“我宁愿现在严格一点,宁愿孩子现在恨我,也不愿TA在以后找不到好工作时后悔。”然而,这样对孩子真的好吗?事实上,综艺里凯凯的状态能说明一切——不论其他嘉宾怎么夸他,他都不开心,始终蜷缩着、低着头:“妈妈说我不好。”为什么?因为在父母打压、否定、过度严苛下长大的孩子,自我价值是缺失的。即便他们长大了,获得了很高的成就,都难以摆脱年少时种下的自卑感。

事实上,父母的这些焦虑本不属于孩子。当我们感觉教育很卷的时候,其实是我们把对社会资源竞争的恐惧,移情为教育竞赛。当我们要求孩子做几百张试卷的时候,其实是把内心的不确定性,变成了对孩子的量化控制。于是,孩子成为了我们缓解内在焦虑的“工具”。很多看似"为孩子好"的举动,实则是我们父母将自己的不安、焦虑,借由“教育”、“关心”的管道流向了孩子的精神世界。这也是当代很多家庭隐藏着的、最深的情感暴力。想要孩子身心健康,我们真正需要做的是把焦虑当成自己的事,向内寻找“内部控制点”——一些能带来内在稳定性和安全感的支持。比如,工作上取得成绩、筹备考证考研考公、和丈夫维系好夫妻关系……做一个松弛平静的父母,才是给孩子最大的支持。

事实上,父母的这些焦虑本不属于孩子。当我们感觉教育很卷的时候,其实是我们把对社会资源竞争的恐惧,移情为教育竞赛。当我们要求孩子做几百张试卷的时候,其实是把内心的不确定性,变成了对孩子的量化控制。于是,孩子成为了我们缓解内在焦虑的“工具”。很多看似"为孩子好"的举动,实则是我们父母将自己的不安、焦虑,借由“教育”、“关心”的管道流向了孩子的精神世界。这也是当代很多家庭隐藏着的、最深的情感暴力。想要孩子身心健康,我们真正需要做的是把焦虑当成自己的事,向内寻找“内部控制点”——一些能带来内在稳定性和安全感的支持。比如,工作上取得成绩、筹备考证考研考公、和丈夫维系好夫妻关系……做一个松弛平静的父母,才是给孩子最大的支持。

不满时闭嘴,放下私心我们父母往往难以觉察,自己在育儿中也有私心。也因此,能抛开私心来爱孩子的父母,尤其可贵。2011年的达人秀舞台上,16岁少年卢驭龙挥舞着电流滋呀作响的剑,得到了全场惊呼。

但当人们了解到,为了做实验,卢驭龙曾有次严重的实验事故——左手差点炸断,输了8袋血,缝了四百多针才救回来。这个信息一经爆出,在网上激起了巨大非议,很多人对卢驭龙的评价开始两极翻转。甚至有人找到卢驭龙的妈妈,不满地质问她怎么能让孩子这样冒险,为什么不保护孩子、远离危险。事实上,这也是我们很多父母在教育孩子时常常会有的态度:

- 小到看见孩子在草坪玩耍或跟小动物互动,会马上制止,因为有虫、有细菌,可能会让孩子生病。

- 大到知道孩子追求的梦想太小众,会马上插手孩子的专业选择,不然未来就业前景不好。

然而,这种“保护”背后,其实藏着我们父母自己的私心。

因为孩子可能会受伤,可能会过得不好,让我们感觉到了某种“威胁”。为了解决这种“威胁”,我们不自觉地忽视了孩子内心的感受与渴望,而一心想要一个听话,让自己安心、放心的乖孩子。但这种侵入性的关心,吞噬了孩子自主性。对卢驭龙妈妈来说,她内心也有过巨大的挣扎、痛苦:“当时真的非常绝望、无助、无奈。”可是在自己的担心之外,卢驭龙妈妈也看到了孩子偏执般的热爱、坚持与顽强。这份爱与看见,让她开始放下内心的不满与担心,而是尽自己所能给孩子做好充分的安全保障,让他能尽情探索自己的热爱。这也是母爱最深的慈悲——教会孩子“与狼共舞”。不只是给予孩子物理上的防护、守卫孩子的心理疆界,更主动培养孩子应对困难和危险的能力。

因为孩子可能会受伤,可能会过得不好,让我们感觉到了某种“威胁”。为了解决这种“威胁”,我们不自觉地忽视了孩子内心的感受与渴望,而一心想要一个听话,让自己安心、放心的乖孩子。但这种侵入性的关心,吞噬了孩子自主性。对卢驭龙妈妈来说,她内心也有过巨大的挣扎、痛苦:“当时真的非常绝望、无助、无奈。”可是在自己的担心之外,卢驭龙妈妈也看到了孩子偏执般的热爱、坚持与顽强。这份爱与看见,让她开始放下内心的不满与担心,而是尽自己所能给孩子做好充分的安全保障,让他能尽情探索自己的热爱。这也是母爱最深的慈悲——教会孩子“与狼共舞”。不只是给予孩子物理上的防护、守卫孩子的心理疆界,更主动培养孩子应对困难和危险的能力。

事实上,这也是我们所有父母终将面对的课题。当孩子表现让自己不满时,比起马上批评、阻止,不妨更多和自己对话:“我这些不满和要求,究竟真的是为孩子好,还是源于我自身的缺失?”

事实上,这也是我们所有父母终将面对的课题。当孩子表现让自己不满时,比起马上批评、阻止,不妨更多和自己对话:“我这些不满和要求,究竟真的是为孩子好,还是源于我自身的缺失?”

恐惧时闭嘴,放下想象还有一种让我们父母总难以“闭嘴”的情况,是自己内心的灾难化预设。纪录片《零零后》中有一个小男孩锡坤,他很内向,喜欢独自钻研科学和魔术,不喜欢和人打交道。锡坤妈妈很担心他交不到朋友,常常对他说:“享受不到与人交往的乐趣,你的人生是不完整的。”为了让锡坤多多与人交流,她给孩子报了学习表达的兴趣班,报了英语夏令营、给孩子争取上台表演的机会。但锡坤根本无法融入集体,总是一个人躲在宿舍里哭泣,还对妈妈说:“我想回到你肚子里去。”

“你得跟人打交道。”面对内向、甚至略显孤僻的孩子,我们很多父母都有跟锡坤妈妈一样的担心:

“你得跟人打交道。”面对内向、甚至略显孤僻的孩子,我们很多父母都有跟锡坤妈妈一样的担心:

被人孤立了怎么办?无数个“怎么办”,无数个灾难化的预设,让我们害怕孩子再这样下去就“没救了”。在情绪的裹挟下,我们的行为开始变得矛盾又极端。

会不顾孩子的意愿、强逼着孩子去做些他不愿做的事情,要让他在各种磨练中尽快独立、成长。

会时刻关注着孩子的一言一行,一旦发生孩子可能感到棘手的事情,就马上制止、代劳,好像孩子向外走一步,都是错的、是危险的、是孩子不能应付的。在这种亲子的拉扯与牵缠中,孩子的内在自我成长与独立性越来越差。我们对孩子未来的担心与灾难化想象也越来越重。情况恶性循环。然而这些担心,真的就是事实吗?

当然不是,每个人都能拿出无数个反面案例。那为什么我们还是总觉得自己孩子这样,未来就完蛋了?这背后的症结是,我们自己内在是虚弱的、不安的、恐惧的。一边,我们把这些恐惧投射在了孩子身上,担心孩子未来会遭遇什么问题。另一边,我们又不信任自己,担心自己不能在孩子需要的时候,帮助到他。正是因为我们父母自己活在不安、抑郁、消极和警惕中,才会对孩子的未来有很多灾难化的想象,对孩子的风吹草动大惊失色。作为父母,唯有我们学会放下内心的灾难化想象,学会闭嘴,不被情绪控制,才能真正托举孩子。

当然不是,每个人都能拿出无数个反面案例。那为什么我们还是总觉得自己孩子这样,未来就完蛋了?这背后的症结是,我们自己内在是虚弱的、不安的、恐惧的。一边,我们把这些恐惧投射在了孩子身上,担心孩子未来会遭遇什么问题。另一边,我们又不信任自己,担心自己不能在孩子需要的时候,帮助到他。正是因为我们父母自己活在不安、抑郁、消极和警惕中,才会对孩子的未来有很多灾难化的想象,对孩子的风吹草动大惊失色。作为父母,唯有我们学会放下内心的灾难化想象,学会闭嘴,不被情绪控制,才能真正托举孩子。

真正的闭嘴:嘴闭,心敞开你发现了吗?焦虑、私心、灾难化思维……无论哪一种,其实都是我们父母借孩子的成长,来修炼自己尚未完成的人生议题。孩子真正需要的,是父母真正地看见孩子。“闭嘴”看似只是一个小动作,但背后是我们要完成自己的情绪功课,并把心敞开。

文章来源于 张德芬空间,不代表大湾网的观点立场,如有侵权请联系删除

|