曾经的明星业态,从资本宠儿到一地鸡毛,终究是凉凉了。

江湖已经很久没有无人超市的消息了。

直到前段时间,辽宁营口鲅鱼圈区一家无人超市在凌晨4点遭遇盗窃,有4名青年先后闯入,他们大把大把拿走货架上的烟、槟榔以及零食。

图源:抖音

这则新闻冲上了社交平台的热搜,才让大家又一次重新关注起了无人超市这个零售业态。

把时间拉回到2017年,这一年是中国无人零售的烧钱年。

2017年5月,一家叫“缤果盒子”的无人便利店,在欧尚上海总部的门口搭建了起来。

图源:网络

这个外形类似集装箱的门店,号称全球第一款真正意义上可规模化复制的24小时无人值守便利店,它的诞生就此拉开了国内无人零售热潮的序幕。

彼时,无人零售作为一个新鲜事物,刚成立一个月的缤纷盒子便已在天使轮拿到超1亿元投资,紧接着几个月后,又获得红杉等机构的3.8亿A轮投资。

图源:界面新闻

当时缤果盒子的CEO也信心满满,称已做好了大规模量产的准备,预计一年内可完成5000个网点的铺设。

这时的无人零售,让市场看到了未来零售的无限可能。之后,玩家和资本大量涌入。

2017年7月,马云的第一家无人超市在杭州开业。“没有一个收银员、扫码自动过闸机、选购商品后直接走人”。

图源:微博

消息一出,立刻刷屏了朋友圈,很多消费者为了体验早早就排起了长队,更有人预言这是马云的“又一场消费革命”。

图源:网友评价

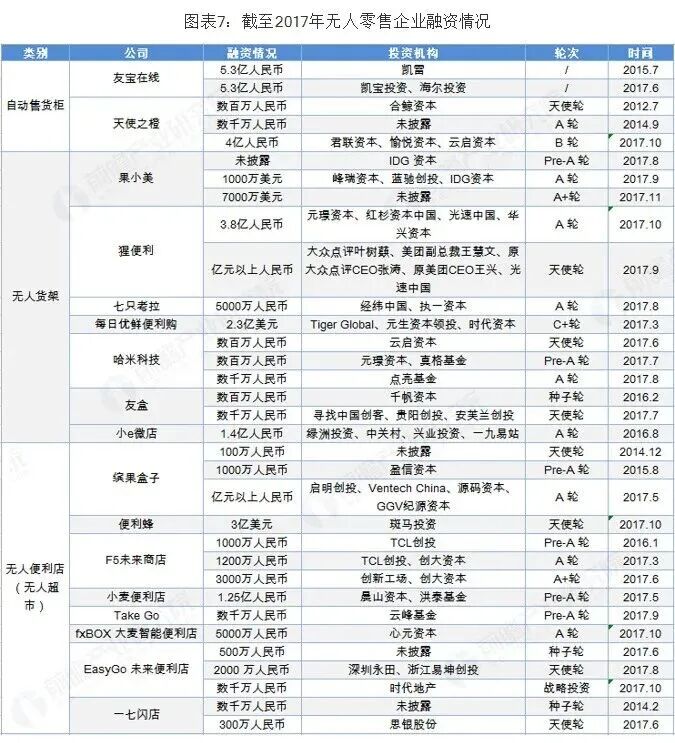

可以说,彼时的无人零售风头无两。据统计,2017年无人零售领域光是融资事件就有 93起。

图源:网络

然而,仅仅两年过去,曾被视作零售新物种的无人超市不仅没能如预期般席卷全国,反倒迎来了一股“倒闭潮”。

从2018年初开始,果小美、猩便利、GOGO小超市、七只考拉等明星企业接连被曝出亏损、裁员的消息,资本也随之离场,只留下一地鸡毛。

图源:新民网

当资本褪去,行业才惊觉:所谓“无人”不过是概念包装,既未降低运营成本,更未创造真实需求,其更是被一度被指“伪风口”。

无人零售因此变得沉寂,烧光了40亿资本后,这个风口行业迅速冷却了下来。

图源:网络

无人超市

无人问津的超市

曾经被寄予厚望的无人超市,到底是怎么凉的?

无人超市的诞生,可以说一出道就赚足了眼球,它冲击了传统零售行业的岗位结构,拥抱新科技、新技术,提高效率,降低人工成本。

尤其是人力成本低,它更是无人超市的核心竞争力。

但是,如果深究就会发现,无人超市仅仅是省去了收银员的成本,在其他成本上不降反增。

瑞典 Wheelys 的无人便利店 Moby,上海推出后也逐渐无人问津

首先就是店面那几十个监控设备和后台大量云端部署,动辄就要几十上百万投入,而且后期的维护成本也很高。

在成本高企的情况下,无人超市为了维持收支平衡,必须要进行提价,否则难以实现收益。

对于消费者来说,逛超市本就是购买日常用品的一个地方,在满足日常需求的基础上,可能价格才是他们最关注的因素。

图源:网络

其次是隐形人力成本依然存在。

别看没有收银员,但是补货、整理、清洁、设备维护、技术支持照样需要人工进行,想要真正做到无人,其实很难。

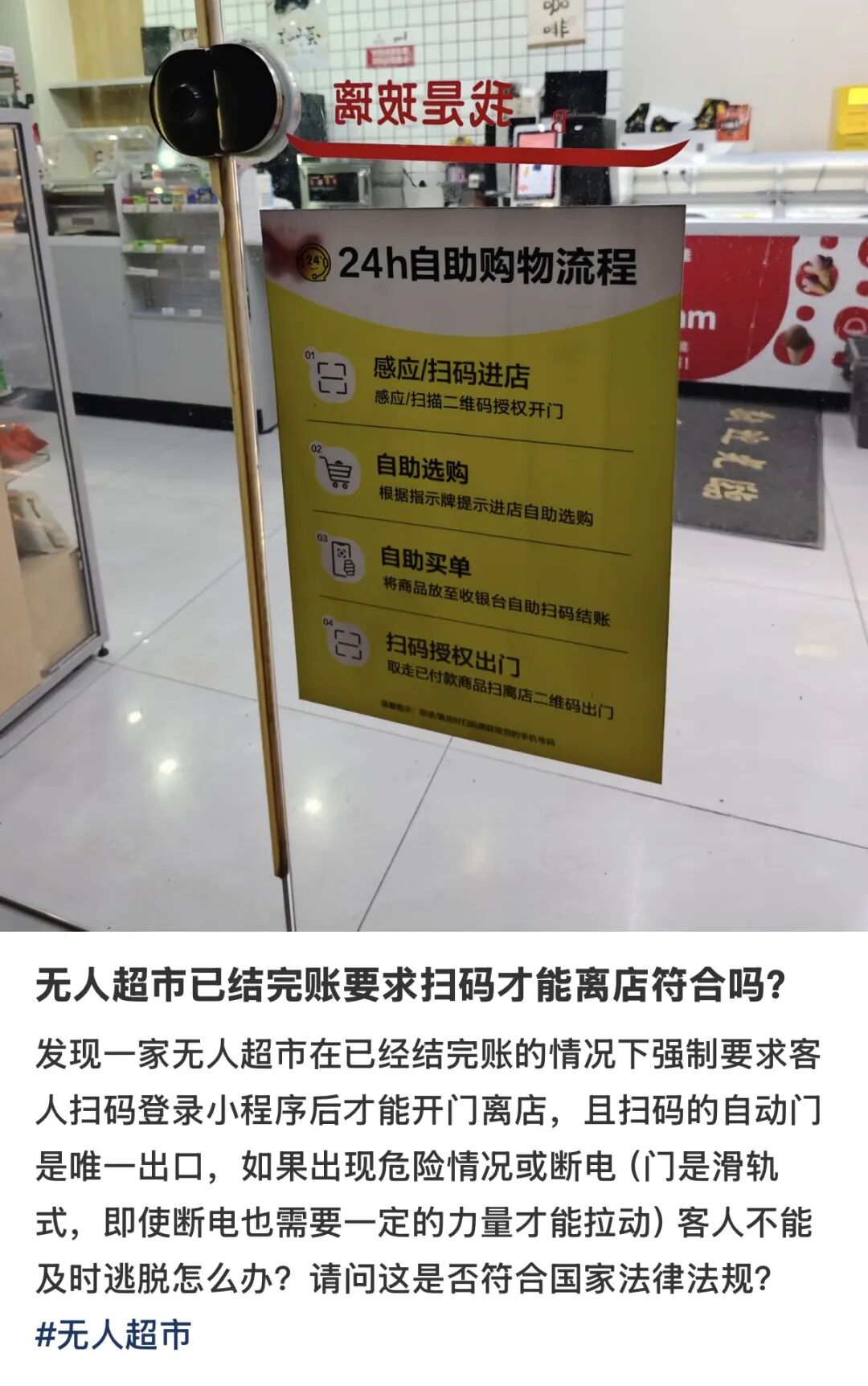

更讽刺的是,无人超市里的“防盗黑科技”,其实给消费者带来了很多的不便。

图源:网络

当消费者踏入门店的瞬间,那些360度无死角摄像头便如电子狱卒般锁定身影,这种全程被监视的感觉仿佛交出了全身的行动权限。

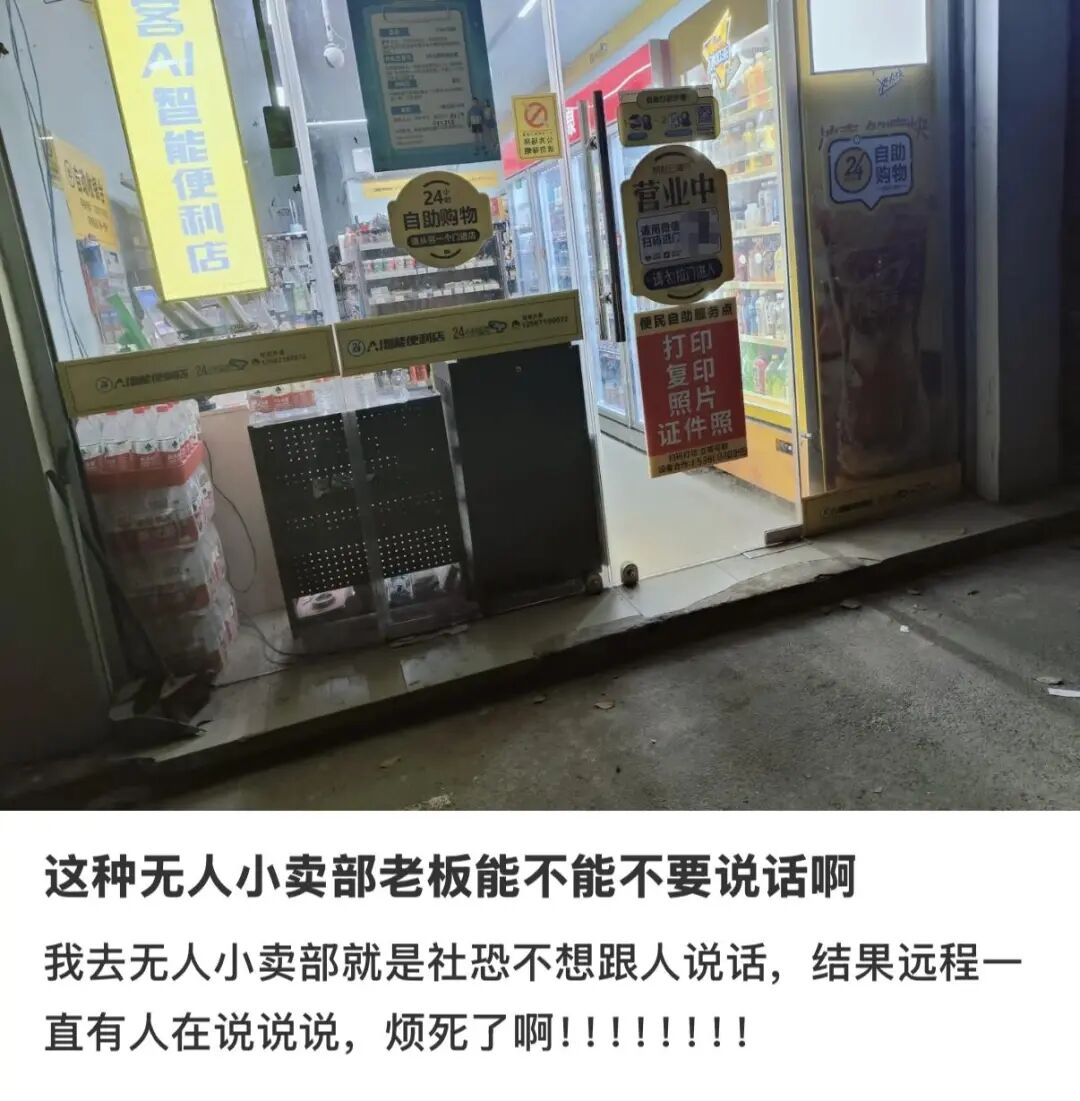

尽管是无人超市,但实际上门店的客服或者老板会在云端借监控引导用户行为,比如指导选购了商品后应该如何付款等。

图源:微博

“真就像是有人在头顶上开上帝视角盯着你一样,让人非常不舒服。”

图源:小红书

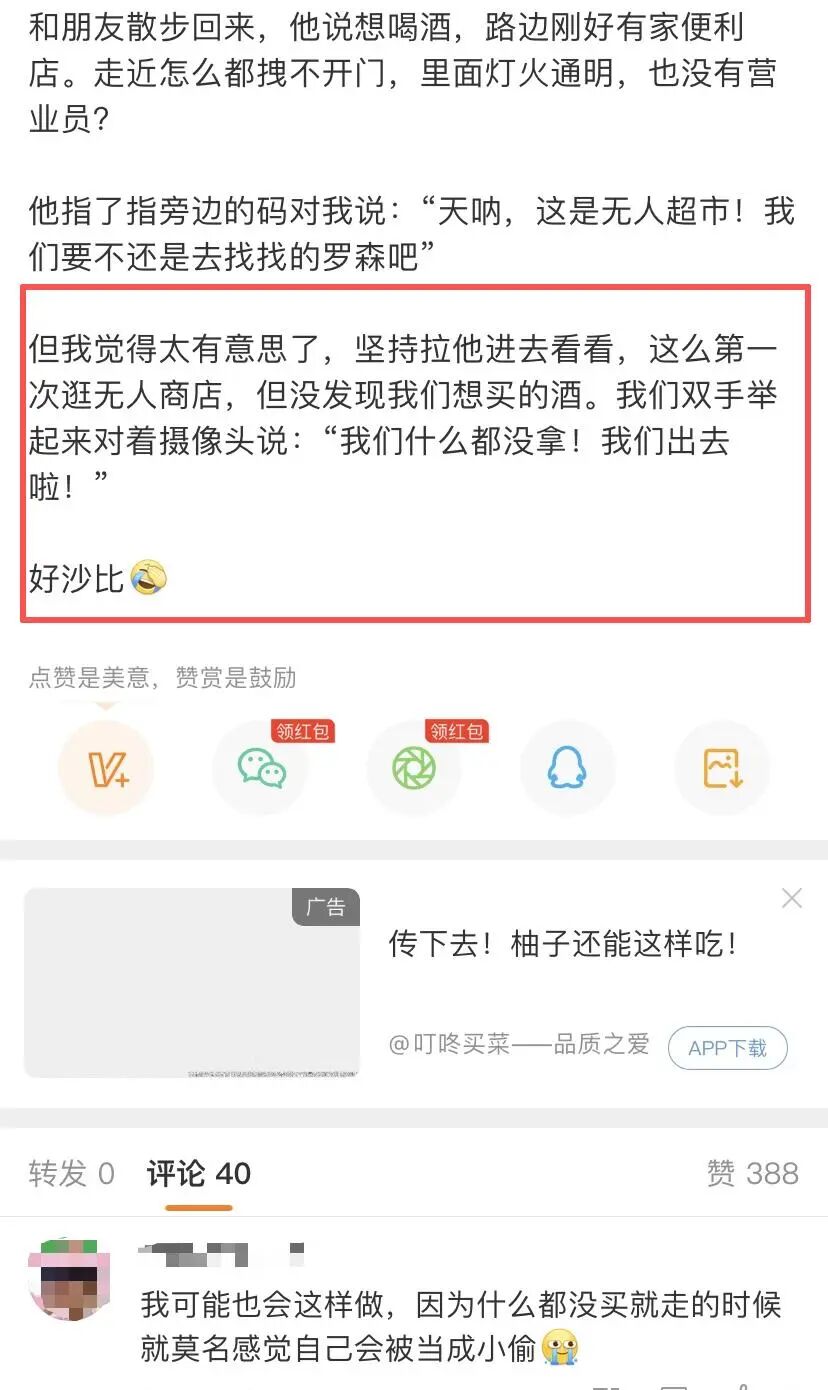

社交平台上,更有不少网友精准吐槽:

“第一次进无人商店,但没发现我们想买的酒。我们双手举起来对着摄像头说,‘我们什么都没拿!我们出去啦!’”

图源:网友评论

这条帖子底下的评论区里,网友们也是深有同感,“我可能也会这样做,因为什么都没买就走的时候,就莫名感觉自己会被当成小偷。”

这种焦虑并非空穴来风。

当消费者以为置身于“拿了就走”的未来场景时,背后实则蛰伏着由人工审核团队编织的“补丁”。

亚马逊的AI无人商店项目每1000笔交易就有700笔需要人工审核。

所谓“AI黑科技”,不过是披着算法外衣的人力外包。

图源:小红书

有消费者反映,在厦门某无人便利店选购双面胶时,因商品无条形码而无法自助结账,导致无法解锁离店。

图源:海西晨报

而且她在小程序上连续呼叫了3次店长,都没有远程值守人员回应。

最后,陈女士不得不拿了货架上另一款有条形码的商品付款,才得以顺利结账出门。

图源:海西晨报

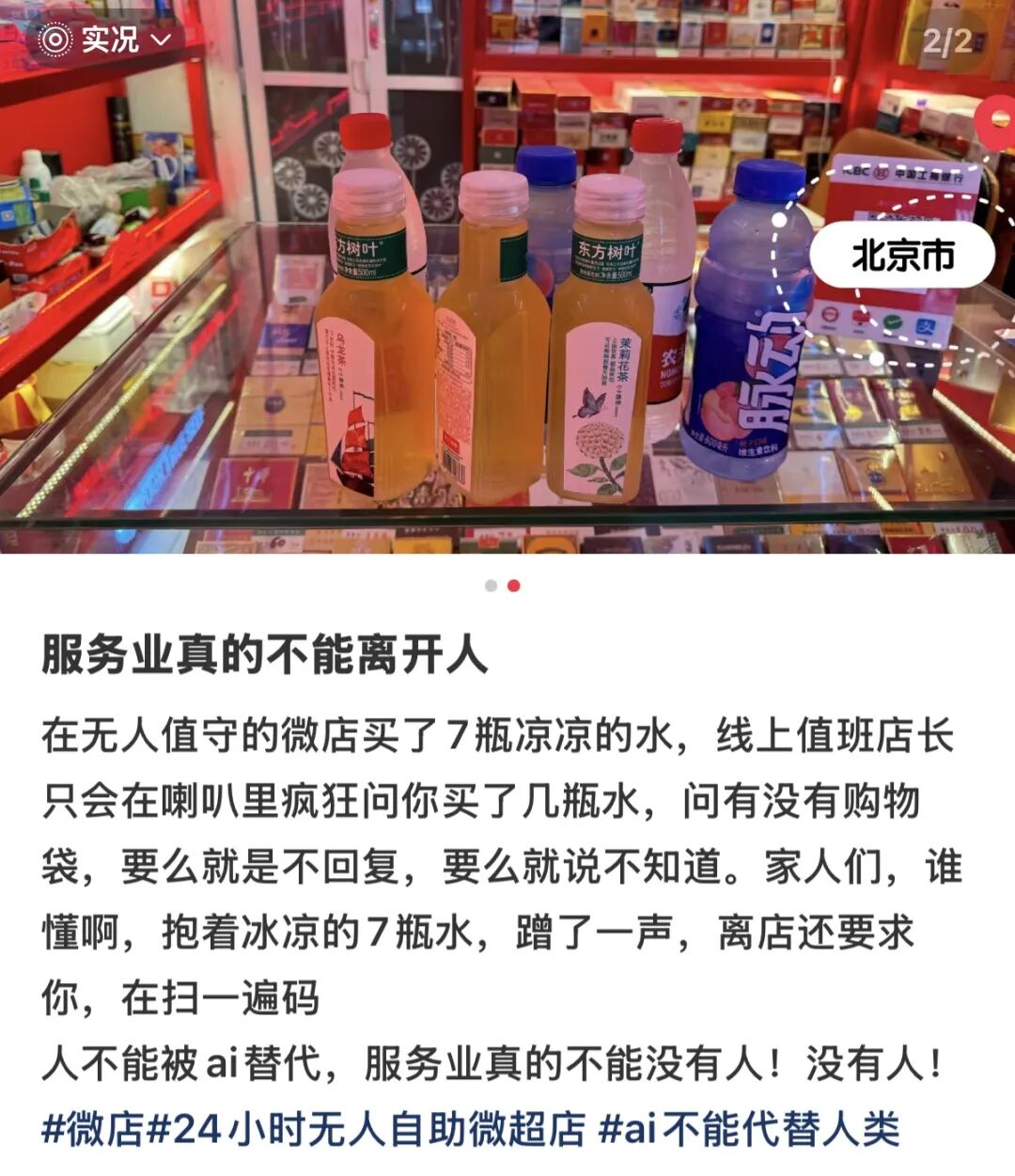

可以说,无人超市前期的火热,更多的是出于大家的猎奇心理,当产品在价格上没有很大的诱惑,当超市没有人的温度,那么无人零售的吸引力就会逐渐减弱。

图源:小红书

就像网友说的,“超市卖的就是服务…都无人了下我干嘛要去超市,网购不就行了…无人超市对我来说有什么好处吗?价格比之前便宜了? 没员工,我怎么找到我想要的东西?我买了一大堆东西,还要我自己一个个打包?”

这恰恰印证了一个简单的道理:零售的本质从未改变,始终是“人”的温度与需求在驱动,而非冰冷技术的自我表演。

对于消费者来说,要么就是更便宜、要么就是更便利、要么就是更安全。

这才是消费者真正的痛点!

图源:沃尔玛

当算法沉迷于优化流程却忽视顾客停留时的微表情,当智能设备执着于计算货损率却听不见老人对操作复杂的抱怨,再炫目的“无人”概念终会显露出原形。

脱离了对人性需求的洞察,所有技术创新都不过是悬在空中的楼阁,风一吹便碎成满地泡沫。

疫情期间重燃

的无人零售

实际上,在疫情期间,“无接触”需求开始快速增长,无人零售又重新“回暖”了一把。

2020年,瑞幸咖啡发布智能无人零售战略,推出无人咖啡机“瑞幸瑞即购”;元气森林也在2022年成立了零售业务中心,通过加码智能零售柜业务发力线下渠道;押宝无人零售赛道的品牌“菜方便”获得500万天使轮融资……

图源:中新网

只不过,这其中大部分布局的是无人智能货柜,而非无人超市。

华经情报网的报告也显示,2022年,智能柜在无人零售行业市场规模中的占比已高达96.6%。

图源:零售商业评价

与此同时,越来越多的公园、办公室、园区、商场、图书馆、体育馆等公共空间开始尝试引入智能柜。

而把目光放到现在来看,美团、京东、朴朴超市已经用“ 30 分钟送达 ”征服了市场。

图源:网络

即时零售已悄然改写商业规则,用户线上下单,货品店铺或仓库发货,骑手线下极速配送。

这场以“分钟级履约”为标尺的效率革命,正在重塑中国消费市场的底层逻辑,持续创造着消费增量。

据商务部数据,2025年即时零售的市场规模增至1.5亿,2030年预计突破2万亿元。

而在线下的超市来看,山姆、胖东来这两位“零售顶流”,用人性化的服务和“质价比”的产品交出了漂亮的答卷,山姆年销破千亿、胖东来单店日销吊打全国。

图源:网络

种种迹象都在表明,无人超市在渐渐“失宠”,甚至可以说凉凉了。

无人超市

不应该被算法冰封烟火气

当初无人超市的兴起,本质是希望缩减人力成本,去创造价值。

但是超市这个业态,最重要的还是消费者的体验,超市服务的就是“人”,无人超市,不应该摒弃掉人性。

对于国人来说,逛超市就是感受人间的烟火气。

他们习惯找营业员问这问那,拿不定主意的时候,还有试吃环节体验,或者是问营业员这件商品的使用说明和注意事项。

图源:网络

当胖东来收银台前的长队变成欢声笑语,或许我们才终于读懂:超市从来不是技术的试验场,而是人性的栖息地。

那些贴心标注食用时限的果切组合,那个放置在调味区以便老年人更容易阅读成分列表的放大镜,那些写在生鲜区每日公示农药残留检测的数据,才是商业文明最温暖的代码。

图源:网络

技术终将老去,唯有对人的关怀,能让商业永续生长。

写在最后

当潮水退去时,才知道谁在裸泳。

无人超市的跌落神坛,也揭示了一个商业本质:技术应服务于体验而非替代温度。

再快的算法也快不过人心,再酷的科技也冷不过需求。

来源:品牌观察官、如有侵权请联系删除