在霓虹招牌渐次熄灭的香港街角,那些蒸腾着传统点心香气、承载着街坊记忆的老铺正褪去温度。

这几年,香港的老字号是扎堆关门,从海皇粥店、名都酒楼到鸿星中菜,老字号的倒闭潮如同推倒的多米诺骨牌,让香港的味觉记忆一块块“倒下”。

图源:楼市灯神

这些老字号不仅承载了港人的美食回忆,更是香港吸引外地游客的“金字招牌”。

可如今,这些曾经繁盛的店铺,也终究是走到了它辉煌岁月的尽头。

图源:网络

这座城市的味觉图腾在人力成本、租金、原材料和包装成本等多重夹击下,正面临前所未有的生存危机。

而在近日,香港又有一家30年老字号宣布告别了。

30年老字号,也无奈败给租金?

10月29日,将军澳宝琳市场的“华记海鲜”通过社交平台发布结业通知,这段陪伴街坊三十余年的温情记忆,终要画上休止符,消息传出让不少港人唏嘘不已。

“终于去到最后一日,华记仝人感谢各位街坊熟客嘅爱护,我地下一个章节再见”。

作为街坊口中“最地道家庭味”的海鲜档,“华记海鲜”三十年来凭每日现运的鲜活海产、扎实品质与亲民价格,成了无数家庭的厨房后盾。

图源:网络

而最难得的,还是这家老店始终坚守的“薄利多销”本心,宁可自己扛下成本压力,也不愿将高涨租金转嫁给顾客。

为了守住这份实惠,华记海鲜在这三十年时间里,竟然六易其址,从宝琳新都城、宝琳茵怡花园,到何文田、筲箕湾爱秩序湾,在辗转沙田禾輋、马鞍山恒安村与马鞍山耀安邨等多个街市。

图源:星岛头条

而每一次搬迁的背后,都是华记海鲜对租金飙升的无奈。

2019年落脚的将军澳宝琳市场,可以说是华记海鲜最久的“根据地”了,在这6年时间里,其凭借那一筐筐跳动的鲜活,稳居周边街坊买海鲜的“首选榜”。

图源:网络

可初心与情怀,也难抵现实的残酷。早在四年前,华记海鲜经历过一次“加租风波”,那个时候业主“狮子大开口”的要价,一度让华记海鲜无奈选择结业。

后来还是靠街坊的声势和业主松口,才最终得以让这家老店继续经营。

谁料这一次,还是没躲过现实的重压。

图源:网络

而对于这次选择结业的原因,也有网友问道是否因为租金的原因,“又加租顶唔住呀?”。

华记海鲜则语带无奈地回复“原因有好多嘅”。

这一句话,可以说道尽了老字号在当下环境中的生存之痛。

“帮业主打工”的天价月租

就在“华记海鲜”宣布结业消息的前几天,也同样有一家备受街坊好评的店铺宣布停业了。

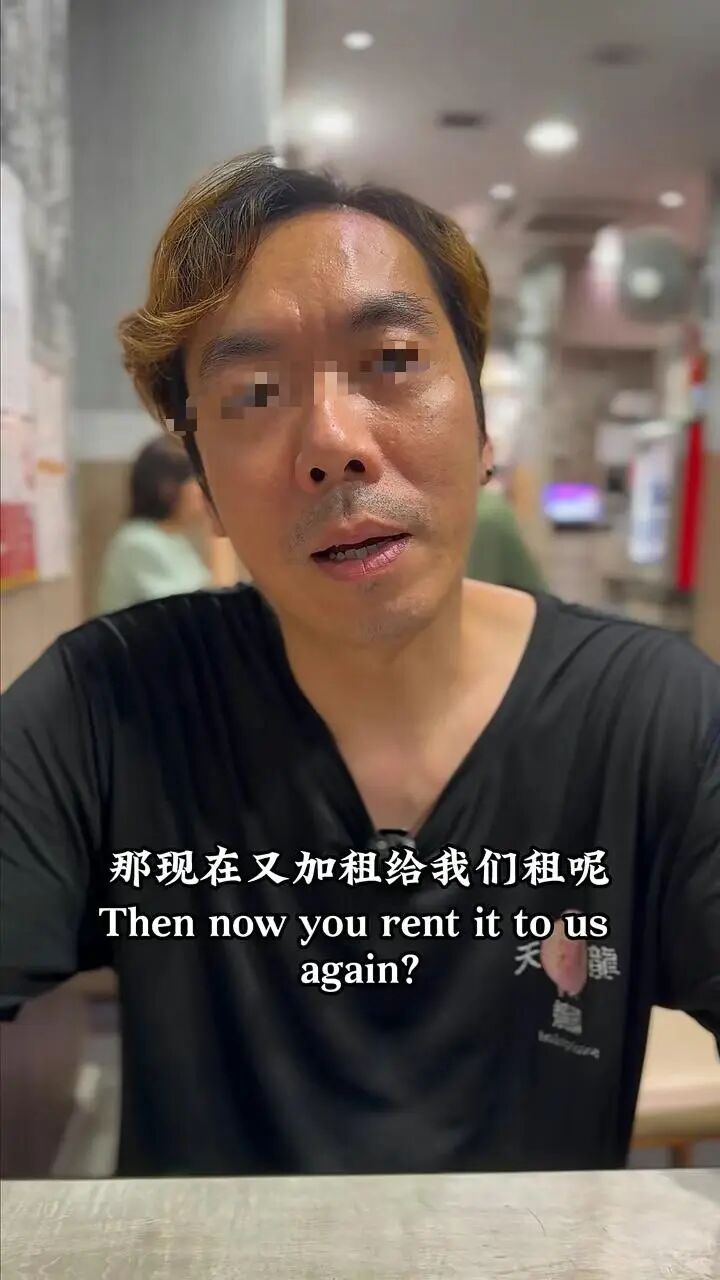

这家位于昌业大厦的“天龙烧鹅”分店,老板阿成亲自出镜拍片,一吐在港经营餐饮业的满腹心酸。

图源:网络

视频里那句“每天一开门,其实都是在给业主打工”的直白吐槽,精准戳中了当下很多香港老字号被高租金挤压利润、艰难求生的经营困局。

图源:小红书

这家约 1000 平方呎的门店,月租高达十几万。业主见其生意好,便火速加租。

图源:小红书

原本这家店还能勉强赚到一点点钱,业主一加租,利润所剩无几,甚至有可能倒贴钱。

这般沉重的租金压力,即使客人再多,也抵不住这样的开支,最终阿成还是选择了关店结业。

“天龙烧鹅”在香港也称得上是网红店了,老板阿成曾在米芝莲二星中菜馆负责烧腊,制作的烧鹅非常正宗。

图源:网络

他的店铺还登上过TVB的美食节目“美食匠人”,而且也是小红书的热门推荐地。

图源:小红书

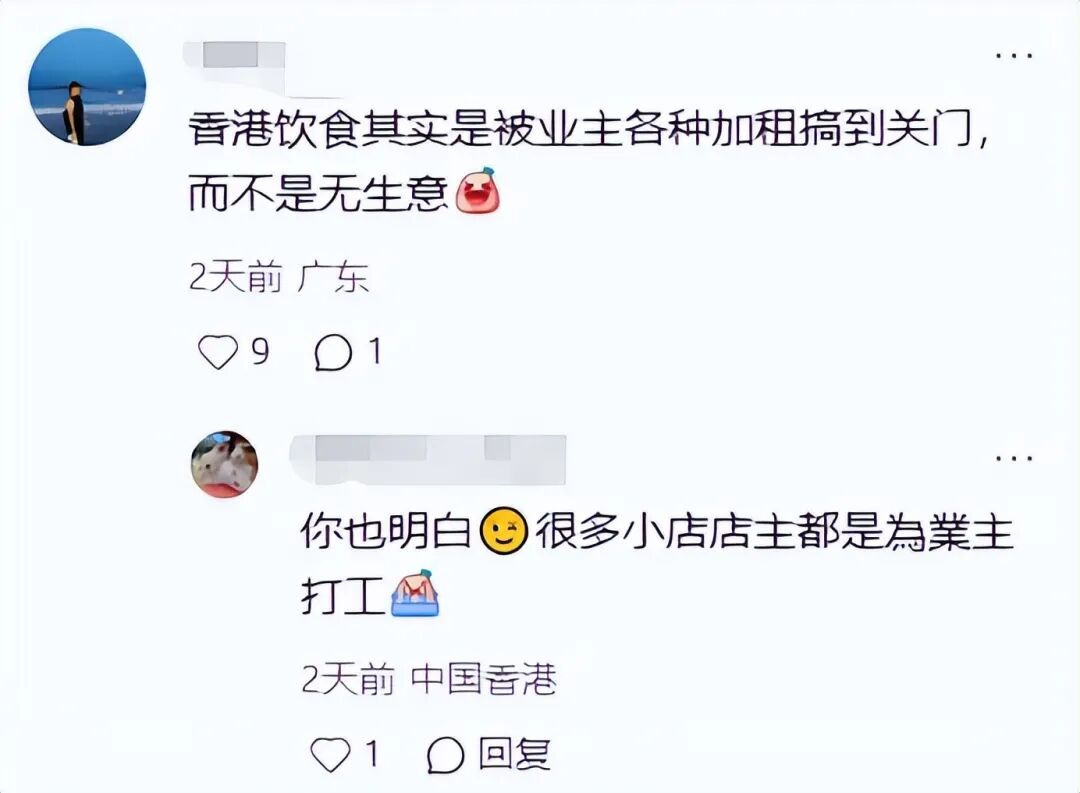

此次关店消息一出,立马就引来了网友的热议。

其中就有网友说道,“香港饮食其实是被业主各种加租搞到关门,而不是无生意。”

图源:网友评论

也曾有港媒一语道破了香港老店频频结业的最关键原因:“小店会关闭,但死因大多都不是太老,而是因为要交租。”

在视频里,阿成就感叹了一把香港营商环境的艰难,他提到部分业主会根据店铺的营业表现调整租金,“业主见你生意好就加你租,生意不好又没人帮”。

图源:小红书

在香港这个寸土寸金之地,高租金早就不是什么稀罕事了,这些年已有不少老字号因不堪重负而关停。

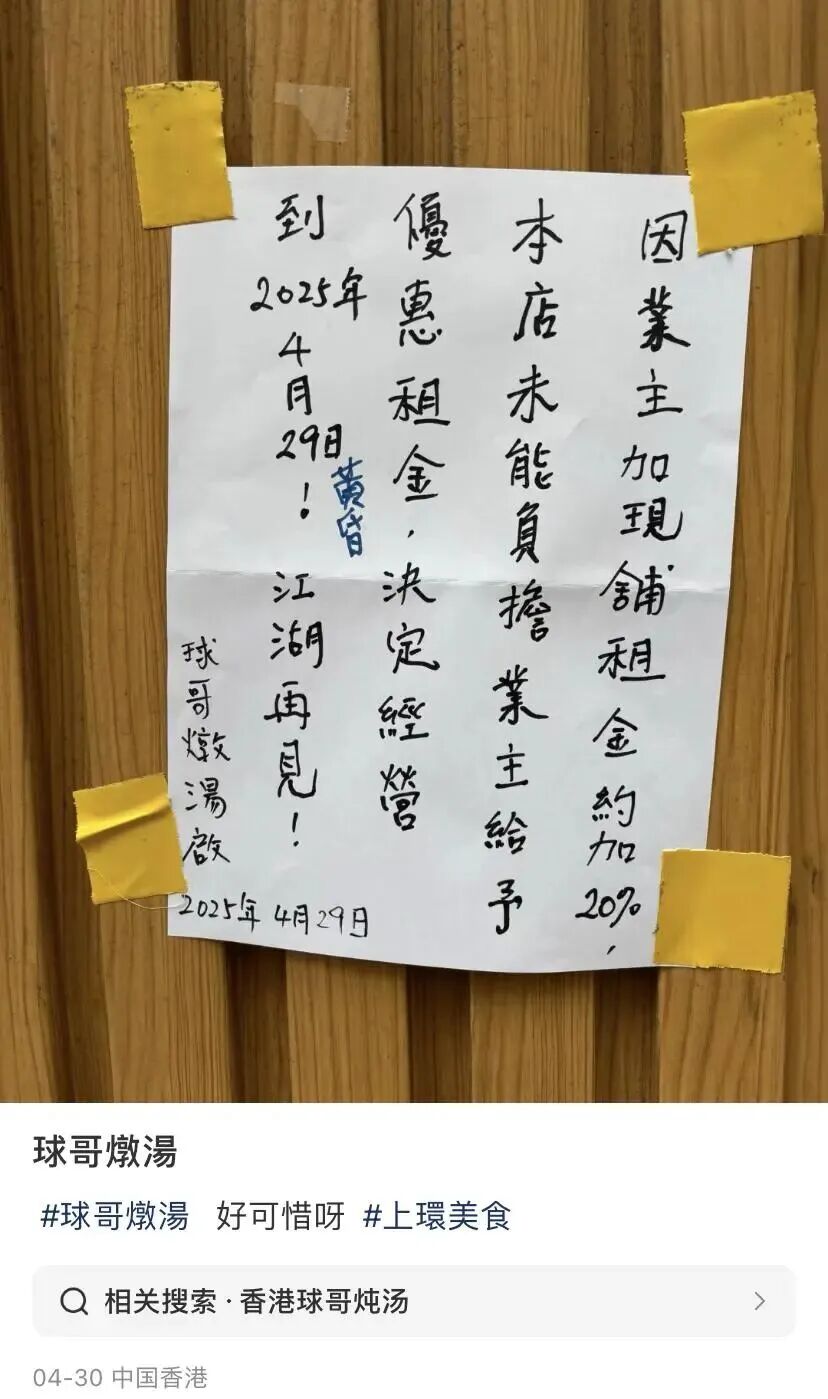

比如上环地标“球哥炖汤”因被业主要求加租20%,负担不起因此结业。

图源;小红书

在6月结业的沙田人气传统酒楼富东阁,其经理日前在接受媒体采访时表示,“租金太贵、开支太重,捱不住。”

业主轻飘飘的一句“涨租”,就让这些坚守传统的老店陷入经营困境。

可伤害的又何止是咬牙硬撑的店主?更是那些贪恋“老香港味道”的食客。

香港是一座有自己“独特味道”的城市。

茶餐厅、平价酒楼、糖水店……这些深藏在香港小巷深处的老字号店铺不仅让很多老食客吃到记忆里的味道,也让很多外地游客感叹名不虚传。

图源:网络

而这背后离不开香港老字号店铺经营者一代代的传承。

可以说,这些老字号店铺不仅仅是一家店铺这么简单,更是承载着香港人童年的回忆和香港独有的饮食文化。

可是在这一道重压下,这些老味道正随着招牌一块块摘下,从香港的街头慢慢淡去。

无法精准适配需求的香港老字号

从成本端来看,高昂的租金是很多香港老店选择关店最直接的“原因”。

但是往深处了看,更是香港餐饮行业在应对新兴支付方式与现代化运营模式时的反应迟缓。

在移动支付如此发达的今天,香港的老店很多还是坚守现金交易、手写单据。

图源:小红书

尽管这非常有人情味,但是对于早已习惯“抬手即付”的流畅体验的年轻人来说,其实效率很低,服务体验也不好。

这种“保守求稳”的模式,实则上会让很多老店错失转型机遇,导致一步步被市场淘汰。

毕竟这一届的年轻人选择太多了,他们不是“非你不可”。

而且年轻人也越来越愿意为“体验”和“情绪价值”买单,香港老店一贯冷淡的服务态度和落后的支付体验,显然是很难满足。

图源:网络

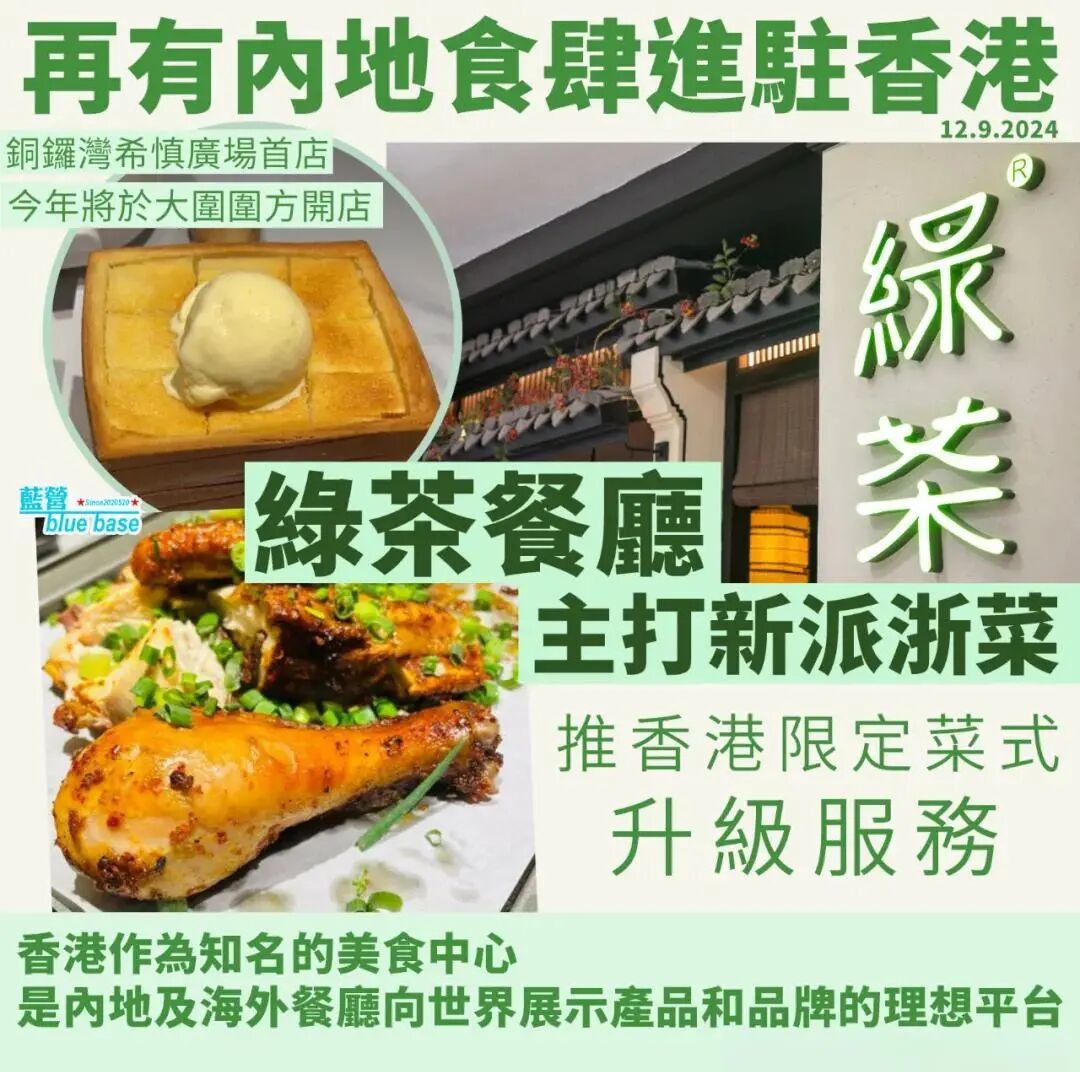

在运营模式上,进攻香港的内地品牌更是可以凭借强大的供应链体系,实现价格优势。

比如在内地的老网红“绿茶餐厅”,不到一年时间,绿茶在香港门店量达到7家,单店月均销售额超过200万港元,坪效达内地的3-4倍。

图源:网络

绿茶把在内地的“性价比”延伸到了香港,人均消费约160港元精准卡中了香港市场的“中间客群”,实现了港人的“质价比”消费期待。

而且绿茶还会通过会员系统收集顾客反馈,并结合实时销售数据,快速调整菜单,一步步满足当地人的口味。

图源:网络

一套组合拳下来,绿茶在香港市场打响了名气,其用“精准适配”在香港这个成本高地种出了盈利土壤。

据绿茶海外事业部的负责人透露,今年绿茶在香港门店量会达到10家。

反观香港很多餐饮老字号,更多是“重经验轻数据”,拒绝引入数字化管理工具,多数老字号无会员体系、无销售数据分析,无法精准把握消费者需求。

而更大的挑战,则是来自“北上”热潮导致的客流减少。

图源:小红书

香港特区政府统计亦显示,2024年港人外游人数超过1亿人,其中约有8191万人次北上,较2023年同比增长超过50%。

这种消费外流无疑直接冲击了香港本地生意,与此同时,内地旅客的消费也越来越理性,进一步压缩了餐饮市场的营收空间。

根据香港旅游发展局数据,香港去年整体旅客人均消费为5500元,较2023年的6900元减少20%,其中,内地旅客人均消费下跌至5000港元,是自2017年以来最低值。

写在最后

香港老字号的出路不在“复制过去”,而在”重构价值”。

这种重构不是对品质的妥协,而是与时俱进,用供应链优化对冲成本压力,用数字化工具重塑服务效率。

比如扎根香港十八年的粤菜馆“豪宴”,凭借与时俱进的经营理念与实践经验,成功推进数字化转型。

图源:HKT香港电讯,

其通过推行电子会员卡系统,利用积分系统的大数据分析,深度挖掘顾客消费行为与口味偏好,进而推出精准营销活动与优惠政策,成功积累超5万名会员,且会员数量仍在持续增长。

图源:HKT香港电讯

可见,那些成功重构价值的老店,既保留了老店的温度,又拥抱了智能的精度,完成了一场华丽的转身。

对此,您怎么看?欢迎评论区留言讨论,发表您的意见或者看法,谢谢。

来源:品牌观察官、如有侵权请联系删除