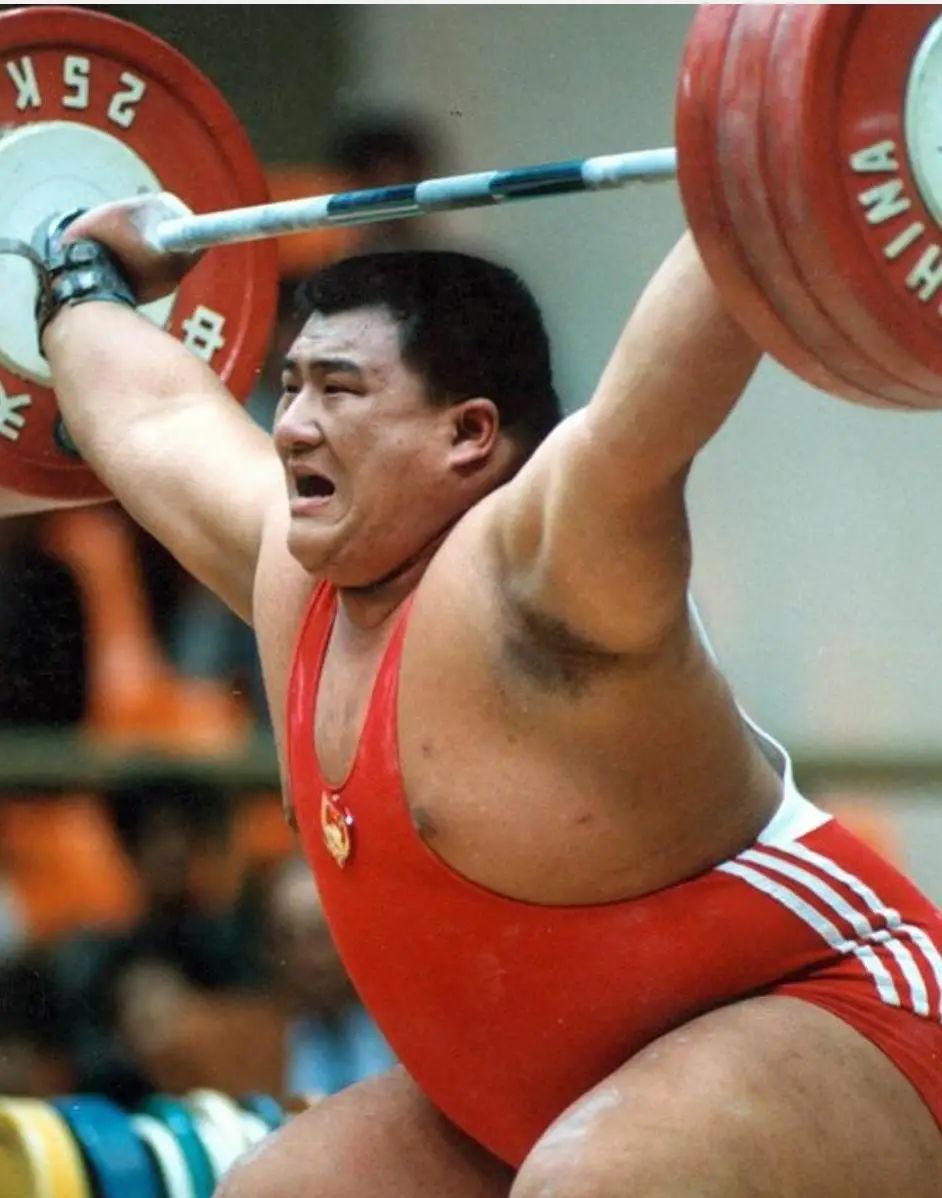

1985年9月,一位叫才力的年轻选手崭露头角。 在全国首届青运会上,一举拿下110公斤以上级举重比赛的冠军。 那年,他才15岁。 这是他璀璨运动生涯的开端。 1990年,才力又斩获第十一届亚运会男子举重无差别级冠军,摘得“亚洲第一力士”的桂冠。

1993年9月,在第七届全运会上,才力拿下了运动生涯的最后一块金牌。 那场比赛成为他的“绝唱”。 之后的1997年,才力旧疾复发,止步于八运会的预算赛。 同一年,他宣布退役。 回望自己的运动生涯,8年时间,才力拿了40多个全国冠军,20多个亚洲冠军。这个成绩非常亮眼。 13岁,他接受正规训练; 15岁,夺得110公斤级冠军。 这个级别的其他运动员要用六年半走完的路,他只用了2年。 难以想象,那两年他到底付出了多少。 但才力的运动生涯走得太快了。 他就像突然杀出来的一匹黑马,璀璨夺目。 在他巅峰的时候,谁曾想过,无数的荣誉背后,却是以透支健康为代价。 这也为才力退役之后的悲惨生活埋下伏笔。

拿了那么多金牌,退役后,才力本该名利双收,生活无忧。然而,退役后的5年,却是才力人生中最郁闷、最痛苦的5年。国家给他送了房,发了补贴,安排了工作,即便如此,他依然过得十分窘迫。到医院一查,他才知道自己已经病魔缠身,高血压、高血脂、高血粘度、肾小球炎、睡眠呼吸暂停综合征……你能想象家中有60多块金牌的举重冠军,要到处借钱吗?他死去那天,邻居东拼西凑才凑齐800块钱医疗费,等这笔钱送到医院时,已经晚了。才力死后,家中仅剩300块,还欠周边小卖部800多元。1993年,才力拿完他人生最后一块金牌的同时,还有一位举重冠军也退役了。和才力一样,在举重队时,她以拿金牌为人生目标,没日没夜地训练。短短六年,斩获20多枚金牌,打破世界纪录,成为当时最耀眼的体坛新星。她也在透支健康,14岁成为举重运动员,22岁身体便不堪重负。那是她的最后一场比赛,也是她唯一没能获得奖牌的比赛。她没文凭,没学历,没人脉,想找份体面的工作太难了。几经辗转,后来在一家澡堂子里当搓澡工,一个月500块。后来,政府资助她开了一家干洗店,她不懂经营,没多久便倒闭了。那些连名字都不为人知的运动员呢,他们又过着怎样的落魄生活?“绝对不能再练了,再练下去,不仅出不了成绩,甚至可能半身不遂。”2005年,只有23岁的黄燕兰带着“九级残疾”证,无奈退役。每次去应聘,都会有人问她:“除了举重,你还会做什么?”确实,除了“扛铁”,她什么都不会,甚至连电脑都没摸过。几经磨难后,她跟丈夫开了一家烧卤店,好在生意还不错。这幅连字数都不对称的对联,道出了无数举重运动员的辛酸。乒乓球、羽毛球、跑步、跳水等热门项目一拿金牌,代言便蜂拥而至。而举重运动员,往往只有站在领奖台上的时候,才能获得短暂的关注。除了四年一度的奥运会,平时有多少人会去关注举重比赛?像“军神”那样出名的,在中国万千举重运动员中,也就一个。谌利军唯一一个代言,还是网友们奔走相告,为他“找”来的。我们以为,他们是体育明星,退役后必定四通八达,荣光无限。可事实上,他们走下领奖台后,很快就会被遗忘。举重运动员大部分又是穷苦出身,退役之后,面临着没学历、没人脉、没资源的尴尬处境。他们将最美好的青春贡献给了举重,为国家拿下一块又一块金牌,最后却深藏功与名,默默地承受着一身的伤病。倘若不是写这篇文章,我还不知道,中国举重运动员如此艰难。但,那些为国争过光的英雄,那些用健康作代价的健儿,他们值得拥有更好的生活。

|