没人会想到,今年“六一国际儿童节”的热搜主角,居然是张杰。

在综艺《我们的客栈》里,他罕见地提及自己在学生时代曾遭遇过校园霸凌,至于被欺负的理由,颇为无厘头:

初一时,他比同龄人长得更高一些,在上楼梯时从两个初二的男孩中间穿过,这一举动引得他们万分不满,转手扇了他一耳光。

被打懵的张杰没反应过来,对方便已经离开。

而五个通红的手指印,留在他白皙的脸颊上,被姐姐看见后,她在操场上喊住2个男孩,温柔且有礼地批评了他们。

原以为这件事便会过去,但下课后,来了另一个陌生男孩,不由分说,照着张杰的肚子猛踹了一脚,用他自己的话说:

听到声响,楼下聚集了许多同学等着看热闹,但最终,张杰还是压抑住愤怒,对霸凌者说道:

之后便转身离开。

时至今日,他也不明白年少时的自己为何会说出如此有哲理的言论,但实际情况是,从那以后,没有人再继续对他实施霸凌。

但那记沉重的耳光,不仅抽在他的脸上,更刺痛了他年少的回忆,而谢娜,也曾借此机会,号召更多人对校园霸凌说不。

再度回首,他距离初中毕业已经过去了20年,自己已从一个学生成长为华语乐坛的顶流歌手。但名利双收却填不满记忆的裂痕,十几岁时抽在脸上的痛楚,时隔多年依旧无法忘怀。但是,他没有选择报复,而是将这段故事写在自己的歌曲《你你你》中,借由旋律,将那段往事娓娓道来。“⼀巴掌,到今天,响在⽿边,道歉倒成了和弦;年龄⼩个⼦⾼,惹⼈讨厌,修炼不过⼀念间…”

无论是从前,还是现在,依旧有很多人将“校园霸凌”轻描淡写成“孩子之间的玩闹”,甚至还会对施暴者予以鼓励,将他们的暴行歪曲解读成“同龄人之中的领导者”…但霸凌就是霸凌,再多的辞藻也无法修饰起暴力的本色,这是上位者对受害者的剥削,疼痛的是肉体,被践踏的则是精神。不仅是张杰,很多曾站在舞台中央星光熠熠的明星们,都曾在学生时代遭遇同龄人的霸凌,这是一段不愿触及的伤痛。

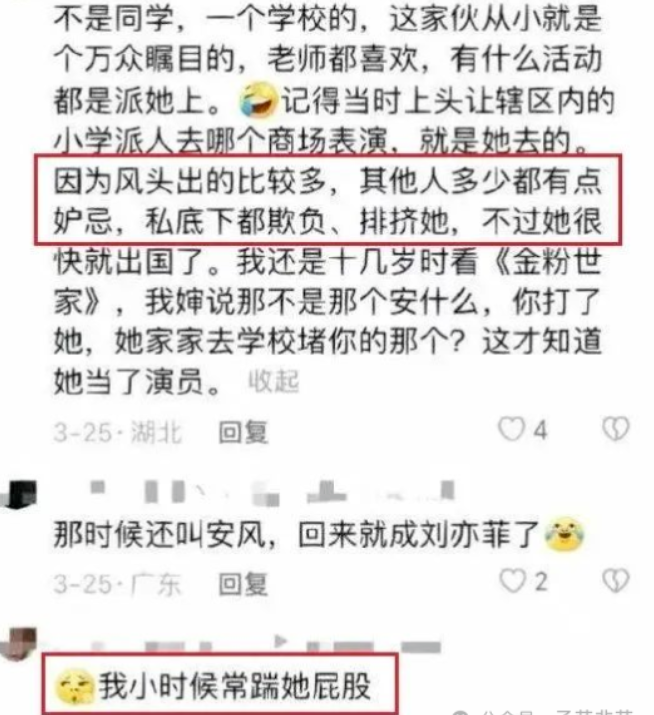

小屿依稀记得,大约在一年前,有网友自曝,学生时代曾多次霸凌过刘亦菲,不仅是语言上的侮辱,甚至上升为肢体冲突。

面对网友的质疑,她只轻描淡写的说到:

“我已经揍过她了,小时候干过的事情又不能改变…谁能想到现在想看她,还要开会员。”

没有道歉反省,也没有忏悔,语气平淡的仿佛在诉说一段与自己无关的往事,虽然时隔多年,难验真伪,但在24小时之内,相关话题的浏览量依旧飙升至4.8亿…

图片来源:网络

虽然刘亦菲并未对此做出过多解释,但早年间的一段采访,似乎是一种无言的诉说。

多年前,她曾自曝过在国外上学时,曾被几个韩国同学欺负,对方要么故意扯她的头发,要么用尖锐的笔尖在她身上写写画画。

忍无可忍之下,刘亦菲选择向学校报告,但对方获得的惩罚也仅是停课一周在家反省。

多年之后,再度回忆起学生时代的受害经历,她也很难理出头绪,思索良久,只是将原因暂且归咎于自己长得漂亮,除此之外,再无缘由。

其实,施暴者的恶意,从来都不需要借口,有时是一个眼神;

有时是一句无心之失;

还有时候,是无端蔓延的恶意。

“永远不要低估了一个人的嫉妒之心,也不要对人性抱有太高期待”

对于我们而言,初闻只识词中意;但对于受害者来说,她们早已是词中人。

即便刘亦菲凭借姣好的容貌顺利进入娱乐圈,即便在外界看来,她的演绎生涯顺风顺水,但潜藏在暗处的恶,仿若蔓延的毒蔓一般,时常在暗处蛰她一口。

她曾被同剧组的老演员语言霸凌,也被他人恶意弄松过吊威亚险些酿成危险。

在成名之前,她选择默默忍受命运的苛责;

在出名之后,也从不拿这些不幸的过往卖惨。

偶尔提及,也只是温柔地说上一句“有人喜欢跟我为难”,之后便一笑置之。

这绝非软弱,也并不代表原谅,只是在岁月的沉淀中慢慢释怀,与自己最终和解罢了。

在不涉及利益交换和金钱往来的青春岁月,那份来自于同龄人之间的恶意,显得尤为“纯粹”。

有人因拥有美貌而被造谣,有人因相貌普通而被嘲笑;

有人因成绩出色而被嫉妒,有人因成绩较差而被当做“傻子”愚弄。

他们唯一的共同点,便是陷入校园欺凌的青春梦魇中,直至长大成人仍在接受着年少时情绪的审判。

2014年时,便有相关杂志进行过统计调查,校园欺凌的负面影响可以一直持续到中年以后;

经常受到欺凌的孩子在步入中年以后具有更大的抑郁、焦虑、自杀风险,在50岁时认知功能也会很差。

但对于施暴者而言,很多人从始至终都不认为自己有错,这种对弱势群体的欺压,在未来反而是他们炫耀的资本。

这也解释了为何时隔多年,仍有霸凌者洋洋自得地炫耀她对刘亦菲实施过的暴力。

将受害者的眼泪绣成胸前的徽章,在人声鼎沸之际大肆炫耀,似乎是他们全部人生中最为高光的时刻。

不久前发布的《中国校园欺凌调查报告》指出:

语言霸凌是校园欺凌的主要形式,占到全部欺凌行为的23.3%,除此之外,打,骂,毁,传,吓也属于校园欺凌的范畴。

而另一组数据则更加赤裸地揭露现实:

约有53.5%的学生遭受过校园霸凌,但受到公正对待的比例,少之又少。

更多时候,要么采取“大事化小小事化了”的方式处决,要么将“和稀泥”贯彻到底。

所以,即便有少数霸凌者迫于压力,刻意低头请求原谅,也无法弥合那道最深的疤痕。

“如果原谅他,就是对我青春的亵渎;但即便不原谅他,也无法寻得更好的解决方法。”

这是一个受害者的自述,虽无奈,但现实就是这般冰冷。

一句“对不起”,与其说是忏悔,莫过于是迫于压力之下的借口。

不知你注意过没有,自从“邯郸少年遇害案”之后,每隔一段时间,关于校园霸凌的种种丑闻,便会登上热搜。

无论是前期的甚嚣尘上,还是舆论的指责,都只是搅动公众情绪失控的引线,一簇火苗便能“炸”上热搜榜;

然后,便被更新的娱乐八卦所掩盖,等时间慢慢平复愤怒。

在循环往复的漩涡里,不知道解决问题的最有效方式为何,但有一点毫无争议:

在天平的两端,成绩绝非衡量学生对错的唯一准则,恶,才是最有效的衡量标准。

惩治霸凌,需要将法律追责,S会道德教育以及学校的有效防护相交融,我们不提倡以暴制暴,但希望每一个受害者,都有诉说自己不幸遭遇的勇气,更要有拿起武器,捍卫自己权利的自由。

文章来源于读屿,如有侵权请联系删除