2月16日,正月初七,正值新春佳节,但武汉易人良老人却因病永远地离开了人世,享年82岁。家属们遵照老人遗愿,丧事一切从简,并将他的遗体捐献给了武汉市红十字会,由同济医学院接收,用于医学研究。老人的眼角膜也无偿捐出,帮助失明患者重返光明。

易人良生前照片

十五年前,易人良与妻子蔡贤文郑重约定:两人百年后自愿将遗体捐献,为子女减少负担,为回报社会做出最后一次贡献,双双签下了遗体捐献协议。现在,易人良先一步离开人世,并兑现了捐献遗体的约定。同样82岁高龄的老伴蔡贤文沉浸在悲痛中,但她仍然表示:“我必将追随丈夫的脚步,等我百年后也会把遗体捐献出去。”

15年前与老伴一同签下遗体捐献协议

“老人生前有一个爱好,就是看新闻,他是一个社会责任感很强的人。”据易人良的女婿付先生回忆,十多年前,易人良曾在电视上看到了关于清明节扫墓的新闻报道,画面中前往墓地道路堵塞严重,山地人山人海、烟雾缭绕,场面拥挤嘈杂。易人良回顾了自己给先人扫墓的劳累,当即表示,这样扫墓没必要,劳神费力,反而浪费了很多社会资源。

从那之后,易人良就开始和老伴考虑两人的后事如何处理最好。经过一段时间的商量,两位老人达成了共识:无论谁去世之后,丧事从简,不设灵堂、不搞仪式、不请亲朋好友,把遗体捐献出去。2009年7月,两位老人一起前往武汉市红十字会,签了遗体捐献协议书,去世后遗体将由武汉市红十字会接收。

易人良曾对子女说:“人死如灯灭,如果把我葬到墓地里去,这一代两代可能会记得给我扫墓,再往后谁又记得呢?不如把遗体捐献出去,让生命回报社会,为医学事业做出最后一丝贡献,也能为后人减少不必要的麻烦。”

夫妻俩签完遗体捐献协议书后不久,老伴的妹妹蔡贤玲、弟弟蔡贤刚听说了这件事,内心深受触动,他在老两口的影响和带动下也签了遗体捐献协议书。2015年左右,蔡贤刚不幸因病去世,他的遗体按照遗愿被捐献了出去。2024年初,易人良也兑现了15年前与妻子的约定。

易人良生前与妻子蔡贤文的合照

去世后,家属遵照其遗愿捐献遗体

易人良的女儿易女士表示,父亲退休后二十余年里身体一直非常健康,平时喜欢垂钓和旅游,老年生活过得丰富而有活力,谁也没有想到父亲竟会突然患上绝症。

直到2020年初夏,一向身体健康的易人良感到身体不适,便在家人的陪同下前往医院检查。医生的诊断结果给了全家人一个晴天霹雳——老人已患有晚期膀胱癌晚期,最多能活3到4年。

确诊后,易人良一直积极治疗,乐观认为自己一定能够好起来,还时常与家人畅想康复后的美好生活。但事与愿违,易人良的身体情况仍然一年差过一年,2024年1月中旬病情突然加重,躺在医院病床上话都无法说出来。包括82岁高龄的老伴在内,家人春节期间轮流守在他的身边照顾,希望易人良能挺过难关。遗憾的是,2月16日,老人的生命永远定格在了龙年正月初七这一天,他还是因抢救无效离开了人世。

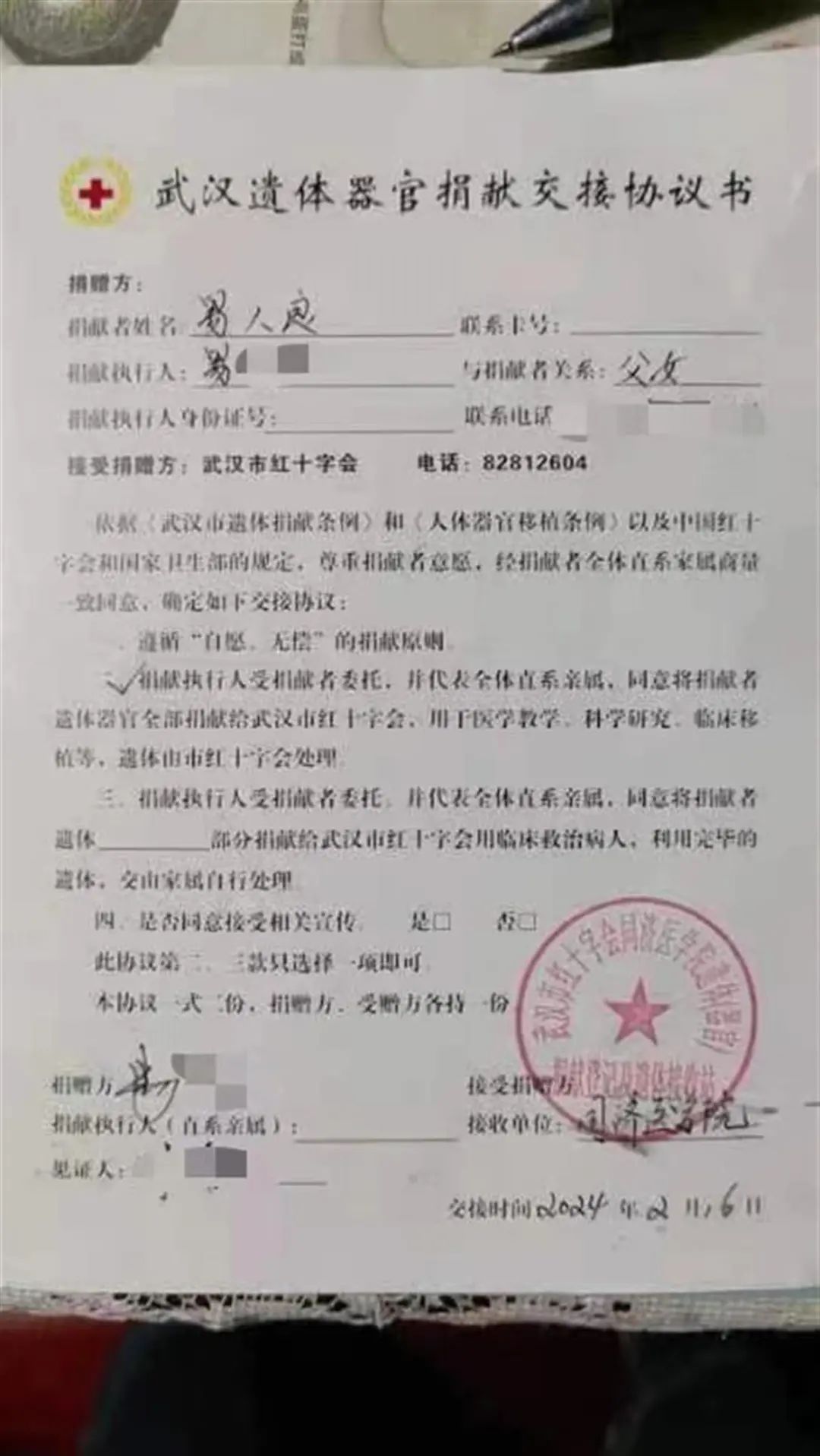

家属联系了武汉市红十字会进行遗体捐献的交接工作,在红十字会工作人员送来的遗体、器官捐献交接协议书上,大女儿易女士代表家人签下了自己的名字,完成了父亲的遗愿,帮父亲兑现了十五年前与母亲许下的承诺。遗体器官捐献交接协议书显示,易人良的遗体将被同济医学院接收,为医学进步尽一份力量。此外,老人的眼角膜则将会被捐献给有需要的患者,帮助他们重见光明。

易人良的遗体、器官捐献交接协议书

付先生说:“老人一生都笑对人生、享受人生、服务社会,与社会共情,去世后自愿捐献遗体,为社会做有意义的事,是我们全家人的榜样。”

妻子将追随老伴的脚步

在老伴蔡贤文的印象中,丈夫易人良最显著的性格特征就是执着。1965年,易人良和蔡贤文喜结连理,当时的易人良是长江航道局的一名普通的电工。从那时起,易人良就喜欢发挥自己的技术特长,义务帮街坊邻居们处理用电技术故障,他成为了高级电工后,仍然不改做这些普通善事的初衷。

退休后,易人良跟随子女在武汉多个社区居住过,每到一个社区,他余热不减,有求必应、热心快肠地帮邻居们检修电路、维修电器,为左邻右舍排忧解难。在街坊们口中,他就是那位“热心的老易”。易人良老人服务社区、做善事,几十年如一日地坚持了下来。

十五年来,易人良也从来没有对自己签下的遗体捐献协议书后悔过,坚持着自己的理念,他执着的性格从年轻到去世,始终如一。

“我的弟弟和我的丈夫都先后离开了我,他们都是我的榜样。”老伴说,“既然我早就签了遗体捐献协议书,我必将追随丈夫的脚步,等我去世后也会把遗体捐献出去,完成我们两人之间的约定。”

文章来源于极目新闻,如有侵权请联系删除。本文仅代表作者观点,不代表大湾网的观点立场。