今年77岁的蔡皋,生活在长沙。

她曾一举获得布拉迪斯拉发国际插画双年展(BIB)“金苹果”奖,相当于“插画界的奥斯卡奖”,而她是中国首位获奖者。

她不仅是位顶好的艺术家,更因为通透的生活态度,被年轻人亲切地称为“宝藏奶奶”。

翻看蔡皋的手账,是了解她绘画作品的一个“引言”。

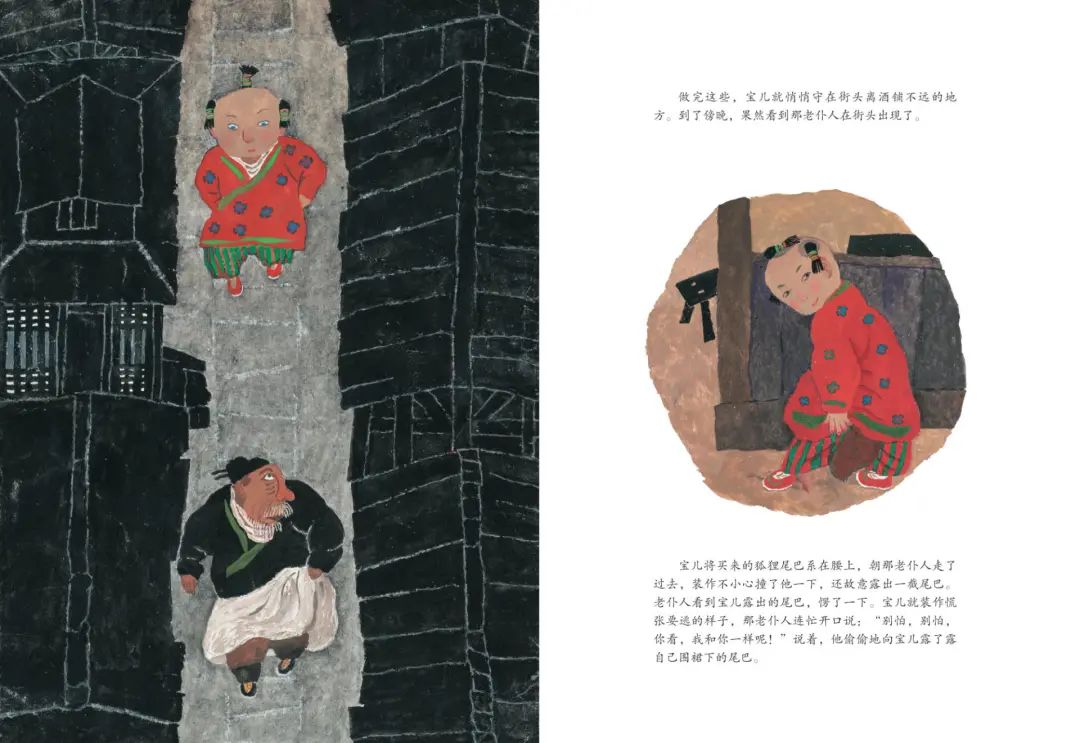

她画《荒野狐精》,改编自蒲松龄的《聊斋志异》,讲述一个孩子凭借智慧和勇气猎狐妖、救母亲的故事。

有细心的读者发现,小男孩宝儿的眼睛有时画成了蓝色。她说:“蓝得像湖水一样澄明的眼睛,代表着孩子独特的眼光,可以洞察万物的真相。”

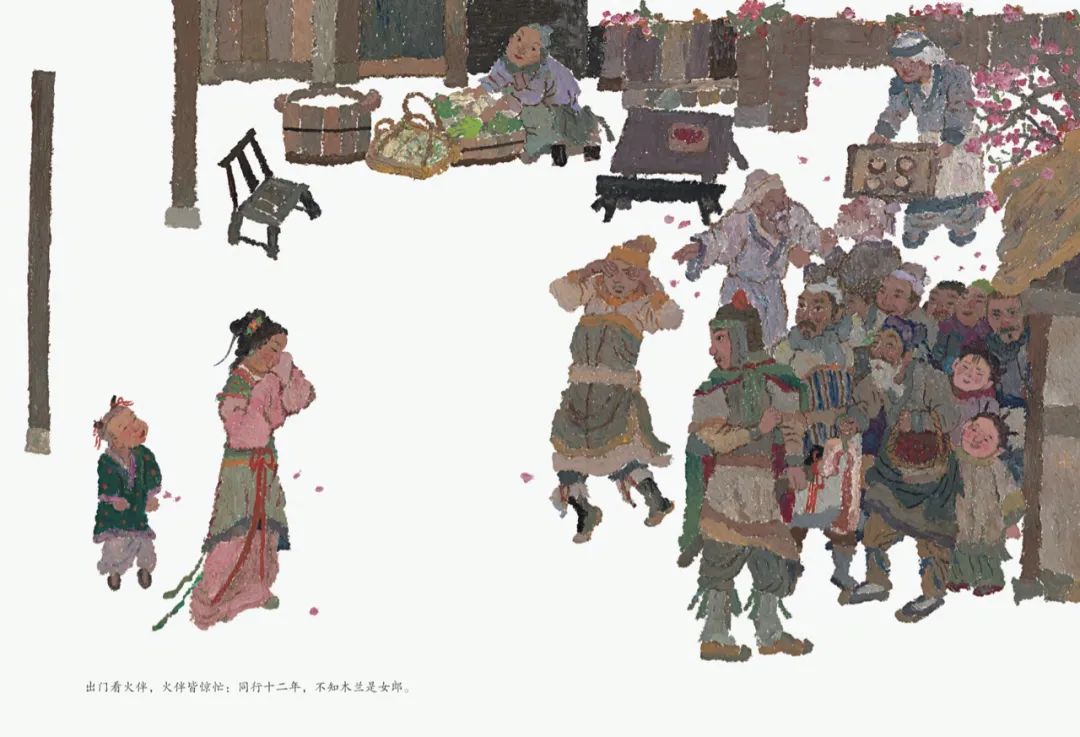

她画《花木兰》切入了更细微的视角,“人们的印象里,一定要把花木兰画成武将的形态。我不要,我要她是美丽的,善良的。在我这里,她就是一个朴素的女孩子,喜欢她原本的生活,喜欢她的女性身份,所以愿意去保护家人,赢了后也更想要回家。”

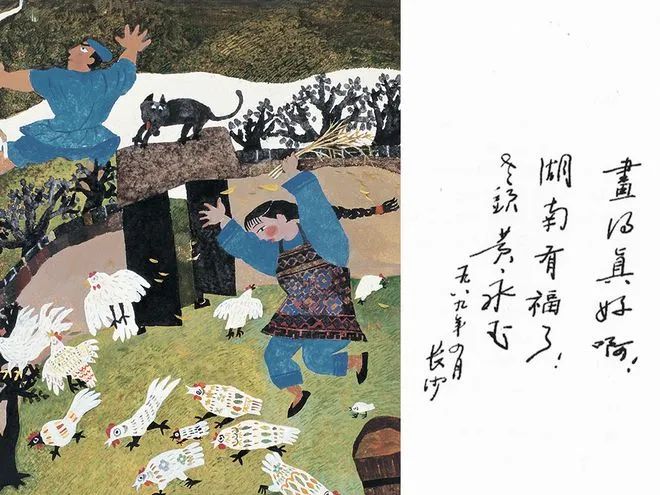

她画《晒龙袍的六月六》,土家族的节日,颜色很好看,画出来很热闹,而且节日代表了对生活的一种肯定。

有画坛鬼才之称的黄永玉先生看到了,一翻,马上就说:“画得好啊。”蔡皋回忆说,这句话给了她很大的支撑。

很多人都曾来劝她,说蔡皋是浪费掉了,一个艺术家不做,要去做图画书,多小众啊。

但她认为最好的东西要给童年。

最正的力量,是厚道、真诚,是热爱生活。

她要在书里面向孩子们传递这样的精神。

蔡皋对民间文化的热爱,来自她生命的体验。

1946年,蔡皋出生于长沙,生机蓬勃的老街市井,温暖融洽的大家庭,为蔡皋的生命抹上了明亮的底色。

蔡皋的外婆没有念过书,却最懂得四时八节的民俗物事,也总有说不完的故事。在蔡皋的手账中,外婆几乎无所不能:做甜酒、做坛子菜、包粽子、做雄黄酒……日子无论贫富,总是过得有声有色,热气腾腾。

左:蔡皋的外婆 右:“帮外婆纳鞋底”,蔡皋根据回忆所画

如此童年,蔡皋一辈子都在寻找,都在怀念,那是人生最初的暖色调,充满了蓬勃的生命力。

20世纪60年代,从湖南第一师范学校毕业的蔡皋,被分配到株洲偏远的寺村当小学语文老师。

20岁左右时的蔡皋

那个时候,乡村小学的老师不仅要教书,还要承担一年四季的农活。

“砍柴担水,打坝,起水塘,春插秋收最累,刚开始的时候很想哭。”

后来她渐渐适应了,被大自然和淳朴的村民疗愈了。

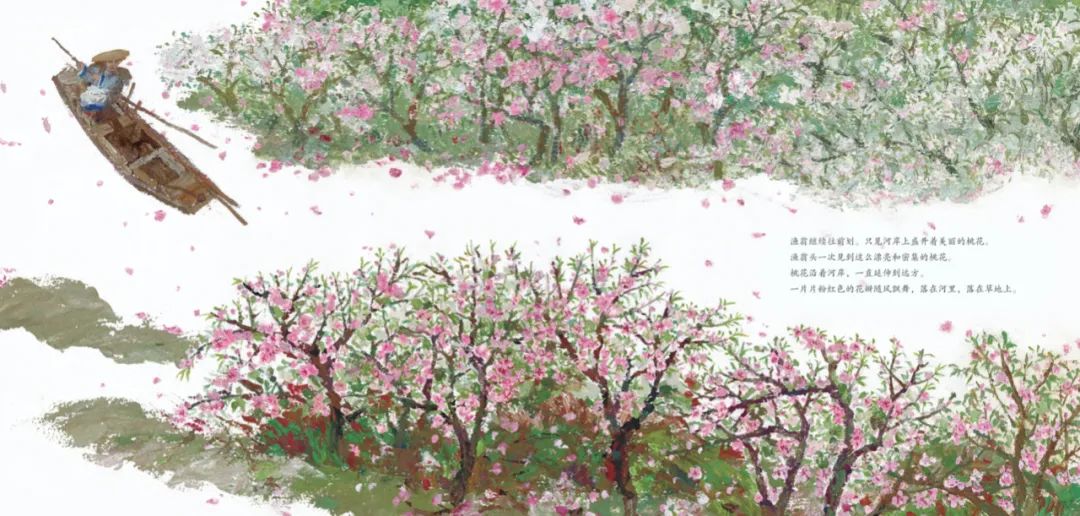

那段日子,也成为她创作绘本《桃花源的故事》艺术激情的源泉。“中国乡野的美,闭上眼睛都是,不用找道具,就能画下来。”

蔡皋画画好,但她没有接受过正规的美术教育,只能自己训练自己,临摹各种作品。

36岁那年,蔡皋结束了乡村执教的生涯,被调到湖南少年儿童美术出版社当编辑。

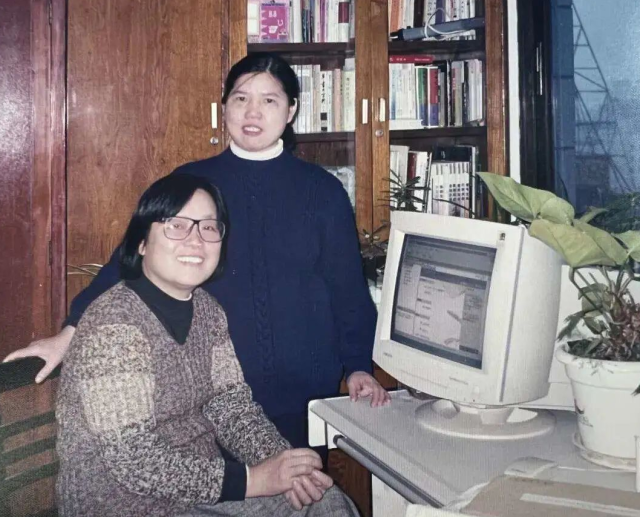

在出版社工作时的蔡皋(左)

那个年代的童书并不受重视,领域小众,报酬低,基本没人愿意做。所以她这个新人编辑,一入行就遇上了大难题:根本找不到作者资源。

那就索性自己创作,自己参赛!

1987年,上海举行了“全国儿童美术邀请赛”,蔡皋创作的《七姊妹》拿下了优秀作品奖。

自那之后,蔡皋的笔头感觉越来越好,对画画的酷爱,加上往昔生活履历的支撑,蔡皋走进了绘画世界的桃花源。

现在的蔡皋,每日买菜做饭带孙子,跟寻常老人并无两样。

天气好的时候,她会来到楼顶自己种植的小花园,把人间可爱的瞬间,用一支朴素的画笔和画纸定格。

“普通人的生活最温暖,我珍惜这一切。我过去的人生,也有困难的时期,但就像喝岩茶,第一口清苦,后面却有回甘。很多回甘的东西都是好过直接吃糖。”

蔡皋把民间故事、传统文化都变成了一个个曼妙的图画世界,给了孩童最直观、最本质的美。

她说,“美是一种很阔达的东西,是让人有心跳的感觉,重新有了对生活的信心。我幸运地遇上了画画,把这些生活经历放在了画里。”

“希望大家在看我的艺术的时候,可以有一种温暖的东西,它跳出来,拥抱你。”

人生是一万个值得探索和发掘的世界。

如果我们拥有热爱生活的心态,我们就会在平凡普通的生活里发现无限的温暖和精彩。

在我们努力奋斗的日子里,记得时刻保护自己热爱生活的心态,通过欣赏自然之美和生活之美来治愈自己,不要忘记向善向上。