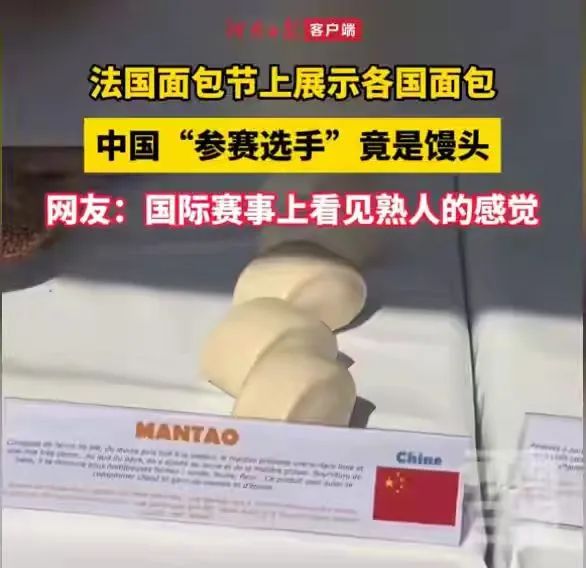

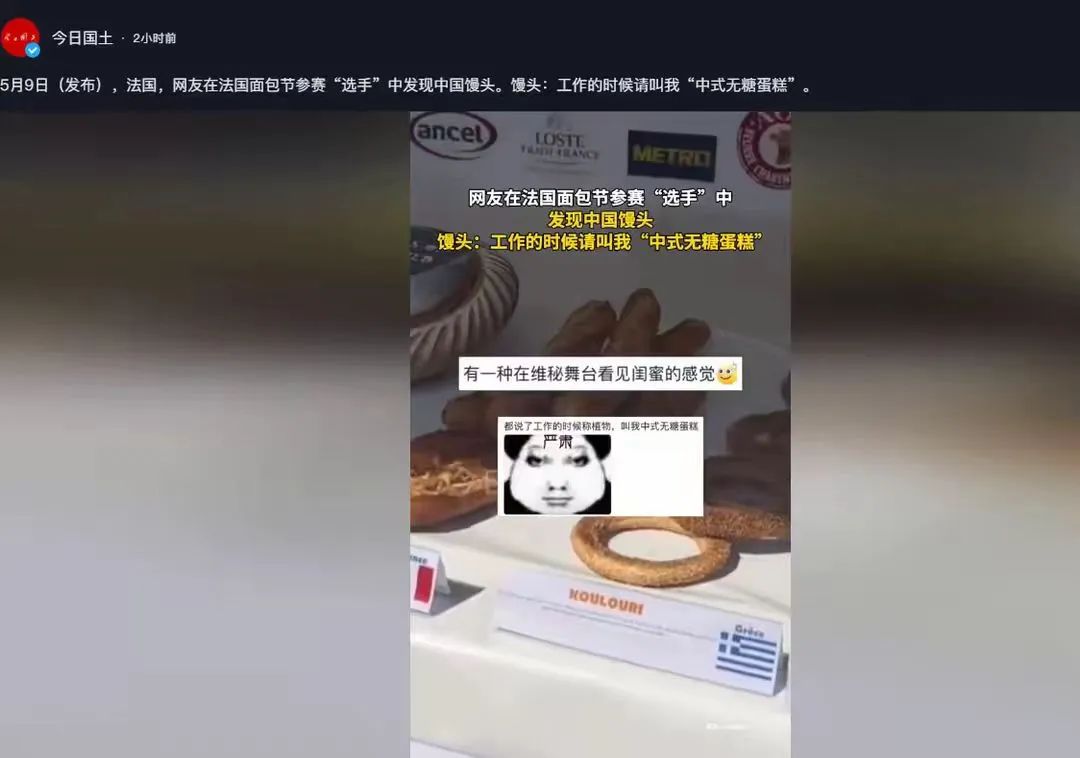

没想到,“白白胖胖”的小馒头,竟然出战法国面包节!

前段时间,一位法国留学生,参观法国一年一度的面包节时,意外地见到餐桌上的老熟人“馒头”。

这名留学生,又惊又喜。惊讶的是,在法国盛大的传统美食节日之一的“面包节”,居然出现“中国馒头”。而喜的是,咱们的“国民美食”之一,馒头也能远扬海外。

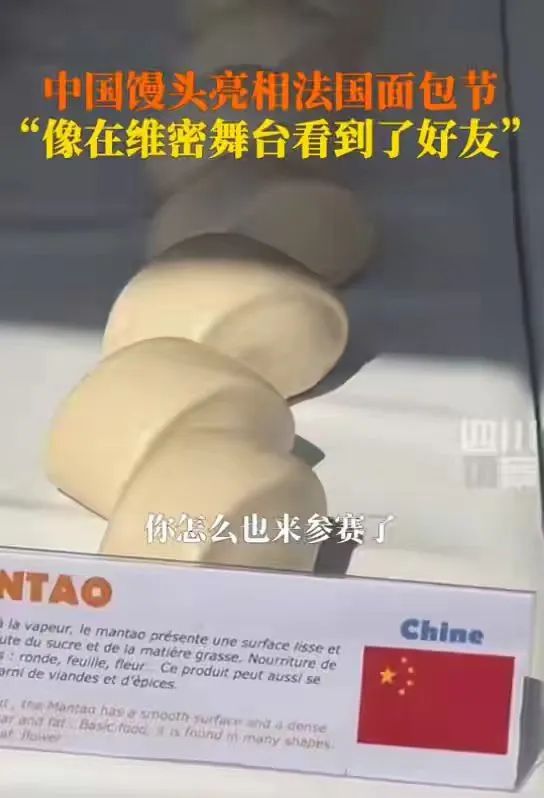

更让人开心的是,这些白花花,可爱的馒头也有个英文名字“MANTAO”,标签上还有英文介绍,旁边还有一面鲜红的国旗,十分耀眼。

随后,这名留学生,激动地将视频发在网上,引来数万网友围观。

有网友调侃说,馒头在海外打零工,被发现。

也有网友感慨道:馒头太长脸了,有一种在维密舞台上看见闺蜜的感觉,很是亲切。

还有热心的网友,给海外工作的馒头,配上了一个响亮的职务名称:“中式无糖蛋糕”。

也有网友建议,入乡随俗,叫它“瑟琳娜”,总之别再叫它馒头。

可是,出国参展,只带馒头,不带其它“兄弟姐妹”,似乎有人不乐意了。

这不,国内法式小面包“盼盼”发话了,“怎么不带我去?”

还有,那个酷似法棍的“油条”也抗议了,“我也想参加。”

甚至馒头里的“王炸”,大花馍也抗议了,“你们太保守了,我去最合适。”

一时间,调侃馒头出国的“神评论”,层出不穷,令网友们直呼:笑不活了。

对于馒头出差海外一事,也有网友问:为啥馒头的讨论度,这么高呢?馒头也说了:谁叫我的粉丝这么多呢?

确实,馒头的粉丝没有14亿,也有7亿吧。要知道,馒头在我国已有几千年的历史,已形成特有的“馒头文化”。

据考古资料显示,早在七千多年的新石器时代。为了填饱肚子,祖先们,已经开始制作馒头。他们把谷物磨成粉,再加入一些水进行搅拌,揉成面团,然后在火上翻烤。这算得上是馒头的雏形。

不过,民间还流传着另一种说法。

据说,馒头古时候称为“蛮头”,是由诸葛亮创造的。

三国时期,诸葛亮打了胜仗,班师回朝时,路过一个叫泸水的地方。因为狂风大作,无法通行。据当地人说,这里常常有客死异乡的士兵,凡是渡河的,需要“祭供”。

于是,诸葛亮听信当地传言,用面粉制作了“祭品”,才带领大队人马,顺利过河。

自此,馒头就开始出现在人们的餐桌上,直到今天。

然而,没想到,几千年以来,中国人凭借着智慧和对食物的执着,竟然把一个白花花的馒头,演变出多个花样。

比如,以馒头厚实自诩的“山东戗面”大馒头,外表看着光滑顺溜。撕开后,是一层层包裹紧实的面团,吃到嘴里,有一种食物自然的甜香味。

还有,阜阳的枕头馍,曾经上过美食节目,一个馒头高达3斤重,样子和枕头一样。

甚至还有一些“手艺”人,专门在馒头上面,制作出各式各样的图案。如:寿桃花朵、醒狮、鲤鱼等,栩栩如生。

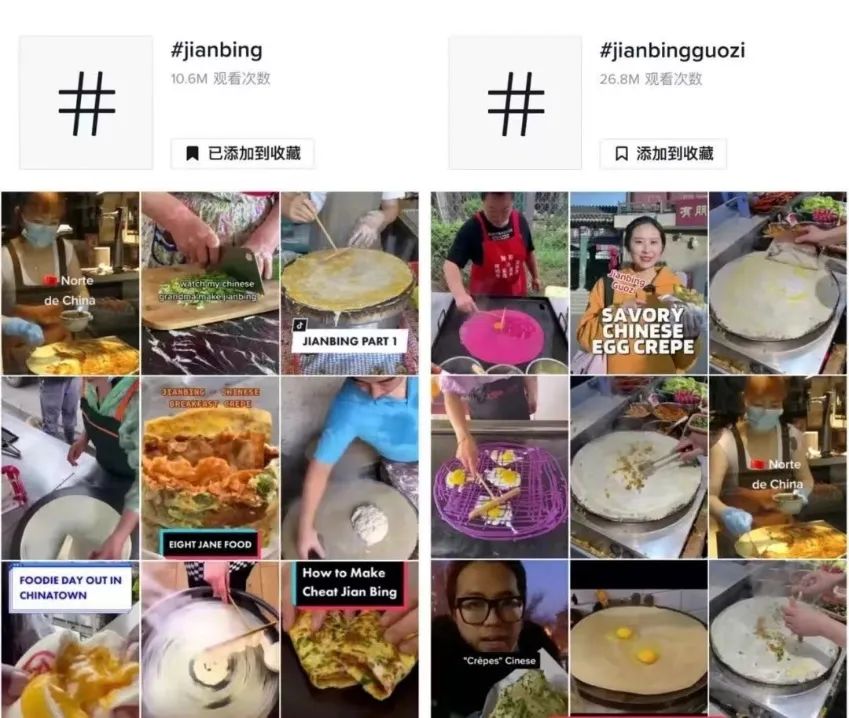

其实,随着我国经济发展,除了馒头走出国门外,3年前,“煎饼果子”也在国际上“走红”。

在国外某短视频平台上,有的“煎饼果子”制作视频,竟然高达近40万点击播放量。

而在一些欧美城市,很多老外,大排长龙,只为品尝来自东方的神奇美食。

甚至有的“美食家”们,还对其进行改良,加入辣子鸡、叉烧、培根 、肉松等,创作出不同口味。

还有西安肉夹馍。几年前,在英国伦敦,60元一个的西安肉夹馍悄然盛行,令无数网友直呼:我要去伦敦卖肉夹馍!

还有记忆中,那款儿时的冰糖葫芦,也在韩国受到追捧。据统计糖葫芦品牌店数量已达400多家,餐后一根糖葫芦,已然成了食客们的标配。

甚至还发展成了,“万物皆可糖葫芦”的境地,比如:玫瑰花、炸鸡、五花肉、培根等,都被制作成了糖葫芦。

然而,走出国门的中国美食,何止这些。还有兰州拉面、沙县小吃、螺狮粉、中国奶茶……

而在海外社交平台上,还有更多小吃受到外国人关注:臭豆腐、锅贴、凉皮、茶叶蛋等,很多外国食客纷纷表示:“我爱中国菜!”

近几年,随着网络经济发达,中国街头美食裹挟着市井烟火气,冲上了国际社交平台。

众多国外“吃货”们,通过这些视频,了解中国美食,了解中国上下五千年历史,因此喜爱上中国。

如今,中国美食,正背负着使命,传扬中国文化,奔向世界。

最后,希望更多“中式无糖蛋糕”的兄弟姐妹们,能走出国门,在世界的舞台上大放异彩!

参考资料:今日国土,5月9日发布,法国,网友在法国面包节参赛“选手”中发现中国馒头。馒头:工作的时候请叫我“中式无糖蛋糕”。

文章来源于阿杜书馆,如有侵权请联系删除。本文仅代表作者观点,不代表大湾网的观点立场。